Stadtrundgang Bamberg

Virtueller Stadtrundgang durch E.T.A. Hoffmanns Bamberg

Bamberg war einer der beiden zentralen Wirkungsorte E.T.A. Hoffmanns. Auf diesen Seiten erfahren Sie, was Hoffmann in Bamberg erlebt hat, welche Orte mit ihm in Verbindung stehen und wo heute noch seiner gedacht wird.

Virtueller Stadtrundgang durch E.T.A. Hoffmanns Bamberg

„Ich denke mir mein Ich durch ein Vervielfältigungsglas – alle Gestalten, die sich um mich herum bewegen, sind Ichs, und ich ärgere mich über ihr Tun und Lassen.“[1]

Das schrieb Hoffmann am 6. November 1809 in sein Bamberger Tagebuch. Seine ‘Egos’ und ‘alter egos’, seine ‚Ichs‘ und ‚anderen Ichs‘, und die Gestalten um ihn herum ärgerten nicht nur ihn, auch er ärgerte sie durch sein Tun und Lassen.

Hoffmann kam nach einem miserablen Jahr in Berlin am 1. September 1808 mit seiner Frau Michalina, genannt Misia (Mischa), voller Hoffnung in dieser Stadt an und verließ sie am 21. April 1813, früh um sechs Uhr, so schnell wie möglich.

Hoffmann selbst hat seine Jahre in Bamberg als eine Zeit des Scheiterns begriffen: Seine Lehr- und Marterjahre. Er scheiterte als Musikdirektor am Bamberger Theater, beim Aufbau einer tragfähigen Existenzgrundlage als freier Künstler und er scheiterte in seiner großen Liebe.

Als Hoffmann mit Misia in Bamberg ankam, war er 32 Jahre alt, als er die Stadt verließ, war er 37. Mischa war der deutschen Sprache wenig mächtig, und so verwundert es nicht, wenn sie, wie berichtet wird, in Gesellschaft meist wenig sagte. Sie blieb in Bamberg immer eine Fremde.

Die Familie Hoffmann zog in das Haus des Schönfärbers Schneider, Zinkenwörth Nr. 56, das heutige Haus rechts der Nonnenbrücke, Nonnenbrücke 10.

Hoffmann konnte die Wohnung, Miete 12 Gulden, Monatseinkommen 50 Gulden, bald nicht mehr halten, zumal er am 17. April 1809 die Kündigung am Theater bekommen hatte und auch das ihm vertraglich zustehende halbe Benefiz für 1809 nicht mehr stattfand. So nutzte er die Chance, als die zweite Etage mit Dachstübchen im Hause des Trompeters Warmuth[2] frei wurde, dorthin umzuziehen. Ab 1. Mai 1809 wohnte die Familie im Haus Zinkenwörth Nr. 50, heute Schillerplatz 26.

Rainer Lewandowski ist Autor und Regisseur, von 1989 bis 2015 Intendant des ETA HOFFMANN THEATERs in Bamberg, studierte in Hannover Deutsche Literaturwissenschaft, Deutsche Sprachwissenschaft und Politik. Seit 1975 ist er als Autor für Hörfunk, Fernsehen, Theater und Verlage tätig. Seit 1979 engagiert als Regieassistent am Staatstheater Hannover, ab 1981 als Dramaturg, Autor und Regisseur. Veröffentlichungen über Volker Schlöndorff und Alexander Kluge. 2014 bekam er die E.T.A. -Hoffmann-Medaille der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft verliehen (→ Forscherprofil).

„Neue angenehme Wohnung bezogen mit herrlicher Aussicht in Berg und Tal. Auch ein Poetenstübchen dabei!! -“ [3]

Das Bamberger Theater hieß damals ‘Königlich privilegierte Schaubühne’. Seine finanzielle Lage und Erfolge waren in Hoffmanns Jahren nicht konstant. Es gab fünf Wechsel in der Leitung.[4]

Hoffmann dirigierte als Musikdirektor vom Flügel aus, und nicht, wie damals üblich, von der Violine. Das nutzte der Konzertmeister, Anton Dittmayer, dem Hoffmann vor die Nase gesetzt worden war, um gegen ihn erfolgreich zu intrigieren. Schon vier Wochen nach Dienstantritt war Hoffmann nur noch nominell Musikdirektor und wurde, unter Kürzung der Gage, für ‘Gelegenheitskompositionen’[5], aber auch für Verwaltungsarbeiten eingesetzt.

Unter Franz von Holbein, Schauspieler, Sänger, Gitarrespieler und Autor aus Österreich, konnte das Theater zwischen 1810 bis 1812 seine allgemeine Beachtung steigern. Zu jener Zeit wirkte Hoffmann als Direktionsassistent, Theaterarchitekt und als musikalischer Mitarbeiter. Selbst der Verkauf des Abonnements oblag ihm zeitweilig.

Holbein ging aber bereits 1811 nach Würzburg und versuchte eine Art Doppel-Direktion. Seine Situation in Bamberg war nicht einfach, denn damals wurde das Theater von einer Art Aktien-Sozietät mit 49 Aktionären betrieben, an deren Spitze der Mediziner Dr. Adalbert Friedrich Markus stand. Markus musste allen personellen Entscheidungen Holbeins zustimmen. Hoffmann erwartete, Holbein nach Würzburg folgen zu können. Diese Hoffnung zerschlug sich jedoch. Für Holbein komponierte er (1811/12) die Oper ‘Aurora’, die allerdings nie für Bamberg bestimmt war. Dieser hoffte, sie 1813 in Wien herausbringen zu können. Die Aufführung kam jedoch nicht zustande. Dann plante Holbein, sie in Würzburg zu geben. Aber auch dieses Vorhaben scheiterte, und so wurde die Oper ‘Aurora’ erst am 5. November 1933 im Stadttheater Bamberg uraufgeführt.

Unter Holbein widmete sich Hoffmann auch dem Schauspiel, mit Stücken von Calderón, worüber er einen Aufsatz schrieb, und Kleist, ‚Das Käthchen von Heilbronn‘, der er in einer Fassung Holbeins, die ihm nicht gefiel, inszenierte. Unter dem Theaterleiter Reuter aus Nürnberg gab es, auf Verlangen von Dr. Markus, noch eine Opernregie ‘Der Baum der Diana’ vom 22. November 1812, Hoffmanns letzte Arbeit am Bamberger Theater.

1813 ging er durch Vermittlung seiner Fürsprecher Hitzig und Rochlitz[6] als Musikdirektor zu Joseph Sekondas Operntruppe nach Dresden und Leipzig.

Nach der unrühmlichen Beendigung der Tätigkeit als Musikdirektor in Bamberg plante Hoffmann vergeblich, eine Singe-Akademie zu gründen. Außerdem versuchte er, eine Musikalienhandlung aufzumachen, konnte aber nur wenige Noten und Instrumente absetzen. Einen zum Weiterverkauf georderten Flügel behielt er schließlich selbst für die eigene Arbeit. Darüber hinaus lebte Hoffmann von gelegentlichen finanziellen Leihgaben des Weinhändlers, Bibliothekars und Verlegers Friedrich Kunz

Im Zuge seines Musikunterrichts lernte er die junge Julia Mark kennen, eine Tochter aus höherem Hause, in die er sich bis zum Wahnsinn verliebte.

Die Beziehung zu Julia Mark[7] war eine Liebesbeziehung besonderer Art. Die Gefühle zu ihr hatten Hoffmann zeitlebens nicht losgelassen, er stilisierte sie zum Inbegriff ihm wichtiger Empfindungen, ihr Bild hatte er als Maß und Vorbild stets in sich getragen und in vielen Frauengestalten seiner Schriften verewigt[8].

Julia Mark war die Tochter der verwitweten Konsulin Franziska (Fanny) Mark[9], Schwägerin des Arztes Dr. Adalbert Friedrich Markus. Hoffmann unterrichtete beide Töchter der Konsulin, Wilhelmine im Klavierspiel, Julia im Gesang und später ebenfalls im Klavierspiel.

Schon am 9. Januar 1809 hatte der Unterricht begonnen. Nur drei Monate nach Hoffmanns Eintreffen in Bamberg ist in seinem Tagebuch eine Zahlung von Madame Mark verzeichnet.

Julia war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt, Hoffmann 32 und seit sieben Jahren mit Michalina verheiratet. Das Haus Mark war für Hoffmann angenehm: Gesicherte Honorare und eine – im Gegensatz zu vielen anderen – begabte Schülerin mit einer schönen Stimme. Auch sonst war der Umgang mit der Familie zunächst problemlos, ein Haus, in dem er so manchen Abend in Gesellschaften der Konsulin verbrachte, sehr zum Leidwesen seiner Frau Michalina.

Eineinhalb Monate vor Julias 15. Geburtstag, sie wurde am 18. März 1796 geboren, schrieb Hoffmann in sein Tagebuch: „Das Kthch wird obligat – o miserere mei domine.“

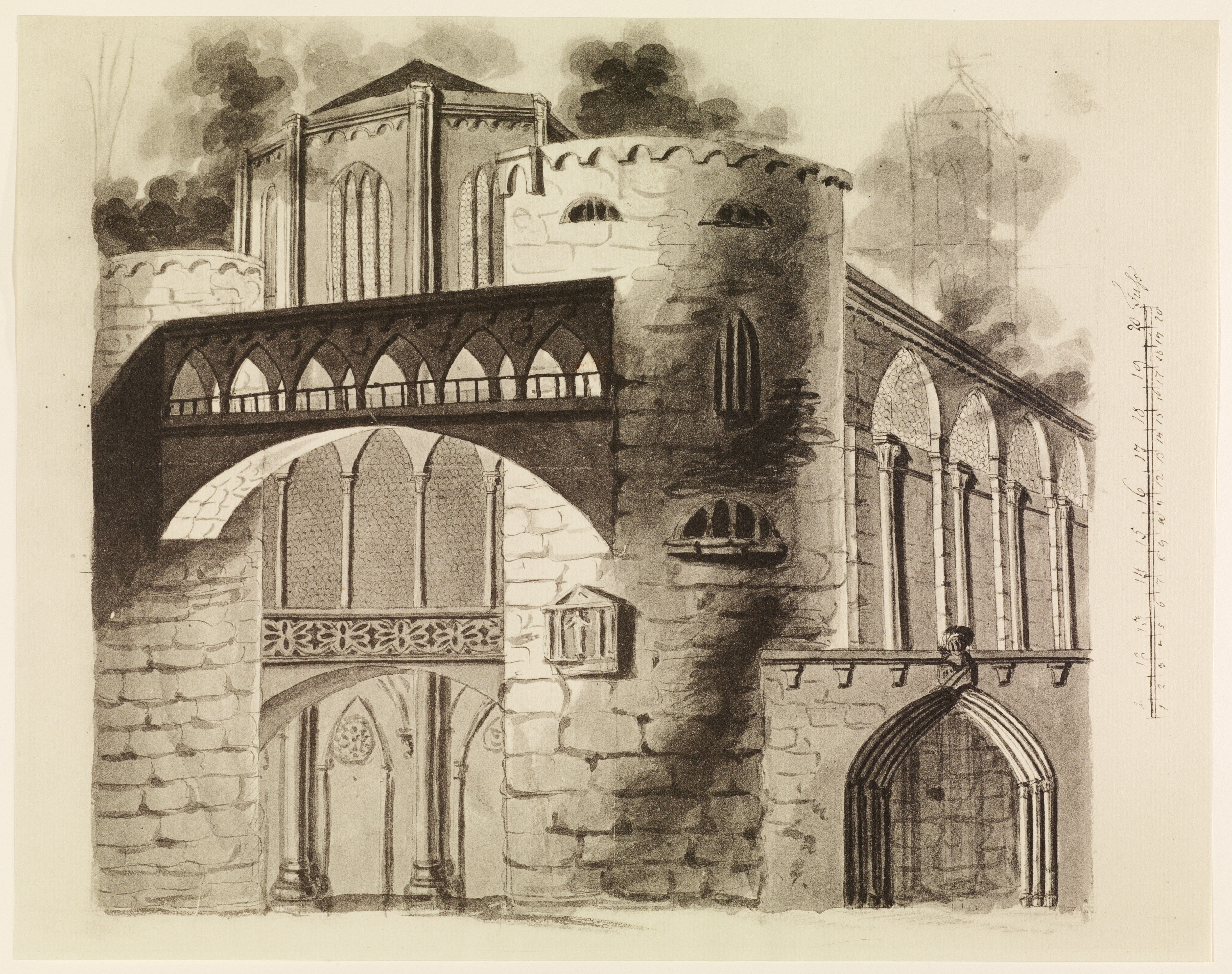

Hoffmann nannte Julia im Tagebuch ‘Kthch’, sprich: Käthchen, angeregt durch Kleists Stück ‘Das Käthchen von Heilbronn’. Am 28.2.1811 notierte er: „Hol der Teufel die kuriose Stimmung – entweder schieße ich mich tot wie einen Hund (!), oder ich werde toll.“ Der Gedanke an Selbstmord steigerte sich. Am 26. Januar 1812 erschien zum ersten Mal eine gezeichnete Pistole in seinem Tagebuch, am 31. Januar erneut:

Zeichnung Pistole vom 31.01.1812. Staatsbibliothek Bamberg

Eine Woche später, am 7. Februar, fand die letzte Vorstellung des ‘Käthchens’ statt, Hoffmann war dabei: „Abends im ‘Kätchen von Heilbronn’ beim Burgbrand geholfen. – Sehr komische Stimmung – Ironie über mich selbst – ungefähr wie im Shakespeare, wo die Menschen um ihr offenes Grab tanzen.“

Tags drauf: „Betrachtungen über mich selbst – beständige Gedanken (Kth) können zur fixen Idee sich verdichten!“

Es war also nicht so, dass Hoffmann sein Julia-Problem nicht gesehen hätte, im Tagebuch, d.h. in den Notaten seiner Selbstbeobachtungen, hielt er diese ‘lichten Stunden’ fest. Ein nie ausgeführtes Kreisler-Projekt trug den Titel: ‘Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers.’ [10] Es sollte die Geschichte eines Musikers, Kreisler, werden, den die übergroße Liebe zu einer Frau in den Wahnsinn treibt. Auch Hoffmann dachte viel über den Wahnsinn nach. Schon am 6. Januar 1811 stellte er fest: „gespannt bis zu Ideen des Wahnsinns, die mir oft kommen. Warum denke ich schlafend oder wachend so oft an den Wahnsinn? – Ich meine, geistige Ausleerungen könnten wie ein Aderlass wirken.“

Eine dieser helfenden ‚geistigen Ausleerungen‘ war für Hoffmann das Schreiben, auch des Tagebuches. Er begann damit in Plock 1802, ein Ort, wo er „verzweifeln müßte“[11] , und setzte es fort in Bamberg, Dresden, Leipzig und in Berlin bis zum Jahre 1815.

Über seine heftige Liebe zu Julia waren Verschlüsselungen im Bamberger Tagebuch notwendig. Er codierte verschiedene Notate, die Michalina seiner Meinung nach nichts angingen.[12]

Dieses Mittel benutzte er z. B. am 16. Februar 1811. Es war der Namenstag Julias. Hoffmann: „Abends den Julianen-Tag feierlichst begangen bei Mark – exaltierte Stimmung“ – und fügte codiert hinzu: „die romantische Stimmung greift immer mehr um sich, und ich fürchte, es wird Unheil daraus entstehen.“

Die Hinwendung Hoffmanns zu Julia war nicht nur geistiger Natur. Ein gut Teil körperlicher Sehnsucht kam hinzu. Am 18. Februar trug Hoffmann ein: „Ktch – in ihr leben und sind wir!“ Dann machte er das Kürzel für Julia/Käthchen mit griechischen Buchstaben unleserlich und schrieb griechisch darüber: „In der Kunst!“ Aus dem Wunsch, ‘in Käthchen leben’ wurde ‘in der Kunst leben’. Eine geistreiche Sublimierung intimster Wünsche. Es ist auch heute noch einsichtig, weshalb Michalina solche Äußerungen nicht verstehen sollte.[13]

Einen Tag vor Julias 15. Geburtstag (18. März 1811) hatte Hoffmann für sie ein Sonett gedichtet, das er ihr zum Geburtstag zukommen ließ. Ein Jahr später entledigte er sich dieses Sonetts, riss es kurzerhand aus dem Tagebuch heraus und klebte es in den ‘Berganza’ – als Sonett für Cäcilia.[14] Aus der einst intimen Liebesbezeugung wurde ein Stück öffentlicher Literatur.

Es ist wohl nie zu direkten Annäherungen Hoffmanns an Julia gekommen. Mit ihr sang er Duette aus Mozarts ‘Don Giovanni’, aber auch selbstkomponierte. Fürs Körperliche war Michalina zuständig. Julia wurden die geistigen Ausleerungen zuteil, eben jene für ihren Gesangsunterricht komponierten Duettini.

Gründonnerstag, 26. März 1812: Abendgesellschaft bei den Marks. Gute Stimmung, Julia sang ein Lied: „ganz besonders gemütlich gestimmt“. Dann der kurze Satz:

„Kaufmann Groepel aus Hamburg angekommen.“

Am 30. März, Ostersonntag, ging Hoffmann mittags mit Dr. Speyer in der ‚Rose’, dem im Theatergebäude befindlichen Gasthaus, essen: „Nachricht, daß Groepel[15] die Julchen wahrscheinlich ehelicht.“

Abends war er wieder bei den Marks und machte sich, wie einige Tage zuvor, Esperanzen. „Fortsetzung vom 21 – 26 – 28 – Das Schicksal meint es mit mir und meinem Künstler-Leben gut.“

Hoffmann wertete seine Stimmung der Esperanzen als positiv für sein ‘Künstler-Leben’ – die ‘Julia-Erfahrungen’ als literarischer Stoff.

Am 8. August 1812 kam Graepel wieder nach Bamberg. Die Hochzeit stand bevor.

Am 6. September 1812 gab es einen Ausflug der Marks mit Freunden nach Schloss Weißenstein in Pommersfelden. Hoffmann konnte über den trunkenen (oder kranken, der Bräutigam war auf der Rückreise von einer Kur) Graepel nicht an sich halten und, selbst angetrunken, beschimpfte er ihn. Kunz überliefert: „Sehen Sie, da liegt der Schweinehund!“

Die Folge: Hausverbot. Hoffmann schrieb einen Entschuldigungsbrief. Eine Zeitlang blieb das Verhältnis zu den Marks gestört. Aber dann sah Hoffmann Julia doch wieder, im Hause der Marks wie auch auf Bällen im Harmoniesaal.

Julia heiratete Graepel am 13. Dezember 1812. Hoffmann verabschiedete sich von ihr, bevor sie am 20. Dezember um 9 Uhr mit Graepel nach Hamburg abreiste.

Es war eine unglückliche Ehe, die nach wenigen Jahren mit einer damals noch seltenen Scheidung endete. Wenig später starb Graepel.

1821, ein Jahr vor Hoffmanns Tod, heiratete Julia in Arolsen erneut, eben jenen Dr. med. Ludwig Marc mit ‘c’.

Ein weiteres wichtiges Werk Hoffmanns, in das Erlebnisse mit Julia Mark literarisch verarbeitet eingeflossen sind, trägt den Titel:

Lebensansichten des Kater Murr nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern (1. Bd. 1819; 2. Bd. 1821)

Bamberg bedeutete für Hoffmann vielerlei: Zum einen die Verschiebung des Schwerpunkts seiner künstlerischen Tätigkeit von der Musik zur Literatur, zum andern eine große emotionale Krise und zum dritten den Wechsel aus einem gesicherten Beamtenberuf als Jurist bei Gericht ins Künstlerleben.

Hoffmann hatte zwar schon vor Bamberg geschrieben, Rezensionen, Tagebücher, einen dreibändigen Roman mit den Titel ‘Cornaro’, die ‘Memoiren des Grafen Julius von S’ und ‘Der Geheimnisvolle’. Auch ‘Ritter Gluck, eine Erinnerung aus dem Jahre 1809’, seine erste literarisch beachtete Erzählung, erschienen am 15. Februar 1809 in der ‘Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung’, war 1808, also vor Bamberg, geschrieben worden.

Carl Friedrich Kunz, Hoffmanns erster Verleger, hatte entscheidenden Anteil an der schriftstellerischen Entwicklung Hoffmanns. Mit ihm schloss er kurz vor seiner Abreise, am Tage von Julia Marks Geburtstag, am 18. März 1813, einen Vertrag über die Herausgabe literarischer Arbeiten: ‚Phantasiestücke in Callots Manier‘.

Hoffmann schrieb für Kunz die ‚Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza‘. Darin verarbeitete er seine Vision von Julias Hochzeitsnacht, indem er den Vollzug der Ehe in der Rolle des sprechenden Hundes wadenbeißend vereitelte, denn auch Hoffmann war nicht frei von erotischen Phantasien. „Pipicampu und geistigen Ehebruch“ verzeichnete er gewissenhaft in seinem Tagebuch am 18. März 1811, Julias Geburtstag. Ansonsten wurde die Liebe sublimiert im Glücksgefühl der Musik: „Ich habe dich gesungen, so wie deine Melodien ich sind“. Das sagt die Mozartsche Donna Anna dem reisenden Enthusiasten in der Bamberger Erzählung ‚Don Juan‘.

Am Ende der übersteigerten Liebes-Identifikation stand bei Hoffmanns Figuren der Wahnsinn, literarisiert im Kapellmeister Johannes Kreisler.

Johannes Kreisler wurde am 27. Januar geboren, „am Tage Johannes Chrysostomi“, d. h. am Tage von Mozarts Geburtstag.

Hoffmann selbst nannte sich dem zu Ehren ‘Amadeus’ statt ‘Wilhelm’.

In der fragmentarischen Kreisler-Biografie, im ‘Kater Murr’, erläutert Kreisler seiner Gesprächspartnerin, der Rätin Benzon:

„Und immer werden Sie … mit dieser phantastischen Überspanntheit, mit dieser herzzerschneidenden Ironie nichts anstiften als Unruhe – Verwirrung – völlige Dissonanz aller konventionellen Verhältnisse, wie sie nun einmal bestehen.“ [16]

Anfang des Jahres 1822, schon gelähmt ans Bett gefesselt, diktierte Hoffmann die Erzählung, ‘Meister Johannes Wacht’ – sein letzter Blick auf Bamberg.

In dieser Erzählung hat er literarisch – kurz vor seinem Lebensende – in der Beziehung der sinnenfrohen, prallen Rettel mit dem Künstler und ‘Gecken’ Pickard Leberfink die real nicht mögliche, in der Literatur aber problemlos einzulösende Verbindung Hoffmanns mit Julia vollzogen. Auch eine späte literarische Versöhnung mit all dem in Bamberg Erlittenen seiner Lehr- und Marterjahre: Die Phantasie erschien Hoffmann zum Trost.

Weiterführende Literatur zum Bereich ‚Hoffmann und Bamberg‘

[1] Hoffmanns Tagebuch, 6. November 1809, Werke Bd. 14, S. 31. zitiert nach der Gesamtausgabe von Walther Harich, Weimar, bei Erich Lichtenstein 1924

[2] Warmuth war Mitglied des Theaterorchesters und dort vornehmlich als Geiger tätig.

[3] Tagebuch vom 1. Mai 1809, Werke Bd. 14, S. 292

[4] Siehe: Rainer Lewandowski, Fiktion und Realität – E.T.A. Hoffmann und Bamberg. Über eine Beziehung zwischen Literatur und Leben, Fränkischer Tag, Bamberg 1995

[5] Die offiziellen Tätigkeiten Hoffmanns als Musikdirektor und Hauskomponist waren acht Huldigungen zu Geburtstagen, Geburten und ähnlichen Anlässen, sowie unter anderem ein ‘Gelübde’ zur Einweihung des Hauses nach dem Umbau durch von Soden.

[6] Julius Eduard Hitzig (1780 – 1849), Freund Hoffmanns, Jurist, Verleger, Schriftsteller aus Berlin

Friedrich Rochlitz (1769 – 1842), Autor, Komponist, Hrsg. der Allgemeinen Musikalischen Zeitung

[7] Zunächst mit ‘k’ geschrieben, in zweiter Ehe heiratete sie ihren Vetter, Dr. med. Ludwig (Louis) Marc aus Arolsen, mit ‘c’ geschrieben Die Familie ist mit dem berühmten Maler Franz Marc verwandt, er ist ein Großneffe Julias.

[8] Gleich unter welchem Namen er sie jeweils versteckt, gleich ob sie Julia, Aurelie, Caecilia, Rosalia oder Rettel heißt.

[9] Julias Vater war amerikanischer Konsul, der einen regen Getreidehandel mit Amerika betrieb. Darüber kannte er eine Hamburger Getreidehändler- und Bankiersfamilie, die Familie Gräpel, die Hamburger Senatoren und zeitweise Bürgermeister von Bergedorf waren. Sie waren auch verwoben in den Verkauf von jungen Männern als Soldaten nach Amerika.

[10] Ein Friedrich Kunz vertraglich zugesichertes Werk ‚ Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers‘ hat Hoffmann nie geschrieben, sondern auf einem Familienporträt der Familie Kunz gemalt. Vgl.: Rainer Lewandowski, Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers, Verlag Dohr, Köln 2009

[11] Brief an Hippel vom 25. 1. 1803, Schnapp, Nr. 108, S. 163

[12] Hoffmann benutzte mehrere Methoden des Verschlüsselns: Zeichnungen, sozusagen Piktogramme: Gläser für einen bestimmten Grad an abendlichem Rausch, ein Becher mit Flügeln stand für einen besonders berauschenden Getränkekonsum, Pistolen als Sehnsucht nach dem Liebestod, ein Schmetterling für das gesteigerte Hochgefühl gegenüber Julia. Darüber hinaus verwendete er auch Fremdsprachen. Italienisch, das Michalina nicht beherrschte, aber auch eine verfremdete deutsche Sprache, indem er sie mit griechischen Buchstaben, aber nach deutscher Rechtschreibung schrieb.

[13] Misias vollständiger Name lautete Maria Thekla Rohrer. In einem Brief an Hippel vom 25. Januar 1803 gibt Hoffmann eine kurze Beschreibung seiner Frau: „22 Jahre alt, mittler Statur, – wohl gewachsen, dunkelbraunes Haar, dunkelblaue Augen etc.“ Michalina stand ihrem Mann zeitlebens treu und redlich zur Seite, kleidete sich nachts an, setzte sich strickend neben ihn ins Poetenstübchen, wenn er beim Schreiben Angst vor seinen eigenen Erfindungen bekam. Vor allem stand sie ihm bei, als Hoffmann kurz vor Lebensende gelähmt ans Bett gefesselt war und die Mediziner noch kurz vor seinem Tod versuchten, ihm durch Belebung der Nerven vermittels Verbrennungen längs des Rückgrats Heilung zu verschaffen. „Riechen Sie den Braten-Geruch?“ soll Hoffmann seinem Besucher Hitzig nach dieser Prozedur zugerufen haben. Ihre Sicht auf ihr Leben mit Hoffmann siehe: Rainer Lewandowski, Gemahl meiniges – Michalina über E.T.A., Verlag Hartmann & Stauffacher, Köln.

[14] Werke Bd. 14, S. 331

[15] Hoffmann nannte Graepel in seinem Tagebuch ‘Groepel’.

[16] ebenda, S. 80