E.T.A. Hoffmanns Briefe

Von Hoffmann sind etwa 420 Briefe erhalten. Auch wenn man hohe Verluste berücksichtigt, kann man festhalten: Im Vergleich mit schreibenden Kollegen der Zeit war er kein sehr eifriger Korrespondent. Briefe an Hoffmann sind nur in geringer Zahl erhalten (etwa 50). Das heißt: Es gibt keinen einzigen Briefwechsel.

Geschäftliche Briefe

Aus der amtlichen Korrespondenz des Juristen Hoffmann sind nur wenige Zeugnisse bekannt. Deutlich mehr als die Hälfte der Briefe sind „geschäftlicher“ Natur: an Verleger, Herausgeber von Journalen und Almanachen, Intendanten. Hoffmanns wachsende Berühmtheit zeigt sich in dem Selbstbewusstsein, mit dem er eigene Vorstellungen, nicht zuletzt Honorarforderungen durchsetzt. Werden Geschäftspartner zu Freunden, so wird auch der Ton der Briefe persönlicher, oft unterhaltsam, witzig wie in vielen der privaten Briefe.

Private Briefe

Diese machen knapp ein Drittel des Gesamtbestandes aus. Nur sehr wenige sind an Familienangehörige, Verwandte, Geliebte gerichtet. Die weitaus meisten, thematisch und literarisch ergiebigsten Briefe gingen an den einzigen lebenslangen Freund Theodor Gottlieb von Hippel (44, oft mehrere Seiten umfassend, von etwa 150 sind bekannt). Vor allem die zahlreichen frühen Briefe (bis etwa 1803 fast die einzigen bekannten Texte von Hoffmanns Hand) gehören zu den schönsten und reichhaltigsten Zeugnissen des Freundschaftskultes der Zeit. Es sind Bekenntnisse eines künstlerisch ambitionierten empfindsamen Jünglings, der sich jedoch bewusst ist, dass er diese Rolle spielt und der sie daher zugleich ironisiert, ja parodiert. So sind die Briefe von Beginn an in hohem Maße literarisiert. Sie verwandeln Erlebtes und Erlittenes in Kunst und erproben dabei Schreibweisen, die Hoffmann in seinem späteren Erzählwerk aufgreift und weiterentwickelt.

Literarisierung der Briefe

Beides trifft exemplarisch zusammen im Umgang mit seiner ersten großen Liebe (zu der verheirateten Dora Hatt), die er durchleidet, aber zugleich wie ein Schauspiel – teils Tragödie, teils Posse – gestaltet, dem er von außen zuschaut. Literarische Reminiszenzen, intertextuelle Anspielungen, Übertreibungen, Selbstironie bis zur Selbstverspottung dominieren. Das Unterschiedlichste – Liebesleid und Kulturgeschichte, Tragisches und Groteskes – wird schroff gegeneinandergestellt. Der Wechsel der Sprachebenen, der Stilbruch, das Paradoxon, die „Lust am sinnigen Unsinn“ (23.1.1796; 1, 51) prägen die Briefe. Komik, Satire, Humor, Unterhaltsamkeit werden zu durchgehenden Merkmalen dieses Schreibens, dieses Erzählens.

In den Korrespondenzen mit einigen wenigen Freunden entwickelt Hoffmann später diesen Stil weiter: vor allem in Briefen an seinen juristischen Kollegen und späteren Biografen Julius Eduard Hitzig, den bevorzugten Bamberger Trinkkumpan und Verleger der „Fantasiestücke“ Carl Friedrich Kunz, den Arzt Friedrich Speyer, den Dichterkollegen und Librettisten seiner Oper „Undine“ Baron Friedrich de la Motte-Fouqué. In diesen Briefen gibt Hoffmann immer wieder Schilderungen seines Alltags, seiner Arbeiten, seiner Erlebnisse. Dabei setzt er oft bei Informationen an, lässt sich dann aber von seiner Fantasie weitertreiben zu satirischen und grotesken Szenen. Kabinettstücke solch humoristischer Erzähllust und -kunst sind z. B. Schilderungen seiner Alltagsarbeit als Gelegenheitskomponist in Bamberg oder als Musikdirektor in Dresden, Abenteuer – durchaus auch lebensgefährliche Situationen – in der Kriegszeit in Sachsen, komische und geheimnisvolle Begegnungen in Berlin. Auch künstlerische Fragen, Diskussionen über laufende oder geplante Werke entwickelt der Briefschreiber Hoffmann nur selten in erster Linie ernsthaft und in Form poetologischer Erörterungen. Die Unterhaltung des befreundeten Brieflesers bereitet Schreibweisen vor, die in den erzählenden Texten dazu führen sollen, Unbekannte zu „geneigten“ Lesern zu machen.

Hoffmann überführte das literarische Potential der Gattung Brief später auch direkt in künstlerische Formen: Briefe spielen eine zentrale Rolle in Erzählungen („Der Magnetiseur“, „Der Sandmann“, „Haimatochare“); Texte sind in Briefform konzipiert („Ein Brief des Kapellmeisters Johannes Kreisler“, „Briefe aus den Bergen“); ein Brief an Fouqué enthält in einem langen Postskriptum die Erzählung von „Rat Krespel“.

Literatur

Quellen

- DKV Bd 1 und 6

- Schnapp, Friedrich (Hg.): E.T.A. Hoffmanns Briefwechsel. Gesammelt und erläutert von Hans von Müller (+) und Friedrich Schnapp. 3 Bde. München 1967-69.

weiterführende Literatur

- Auhuber, Friedhelm: Hoffmanns Briefe und Tagebücher. In: Detlef Kremer (Hg.): E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. Berlin, New York 2009, 449-461.

- Steinecke, Hartmut: „Meine Fantasie ist stärker als alles“. Hoffmanns Geburtstagsbrief vom 23.-25. Januar 1796. In: Ferenc Szász / Imre Kurdi (Hg.): Im Dienste der Auslandsgermanistik. Festschrift für Professor Dr. Dr. h. c. Antal Mádl. Budapest 1999, 239-250.

- Steinecke, Hartmut: Die Kunst der Fantasie. E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk. Frankfurt a. M., Leipzig 2004.

- Steinecke, Hartmut: Briefe. In: Christine Lubkoll / Harald Neumeyer (Hg.): E.T.A. Hoffmann Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2015, 223-227.

Hartmut Steinecke (1940-2020) war Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Paderborn. Er war Gründer und Herausgeber des E.T.A.-Hoffmann-Jahrbuchs. Außerdem hat er zahlreiche Werke von und zu E.T.A. Hoffmann (Sämtliche Werke sowie E.T.A. Hoffmann. Neue Wege der Forschung) herausgegeben und verschiedene Bücher und Aufsätze zur Literatur der Romantik und insbesondere zu E.T.A. Hoffmann (Die Kunst der Fantasie. E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk) verfasst. 2011 war er der erste Träger der „E.T.A.-Hoffmann-Medaille“. (→Forscherprofil)

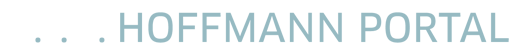

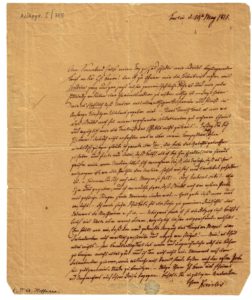

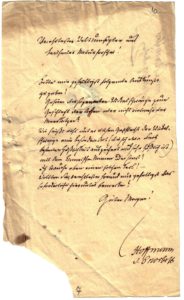

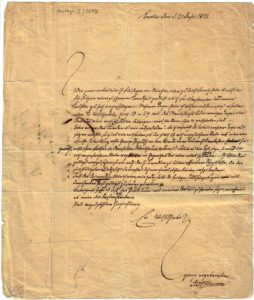

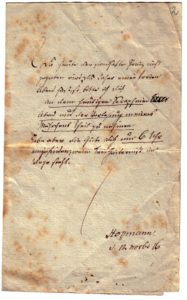

Autographe von E.T.A. Hoffmann