Der goldne Topf

Erschienen 1814 als dritter Band der Fantasiestücke in Callot’s Manier galt Der goldene Topf – erst in der zweiten Auflage wurde der Titel vom Verleger Kunz zu Der goldne Topf verkürzt – nicht nur Hoffmanns eigener Einschätzung nach als eines der gelungensten Zeugnisse seines literarischen Schaffens, auch die zeitgenössische Kritik zeigte sich begeistert.[1] Geradezu modellhaft sind hier die Charakteristika seines erzählenden Werks angelegt.

Marion Bönnighausen ist Professorin für Literatur- und Mediendidaktik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (→ Forscherprofil).

Sphären der Realität und des Wunderbaren

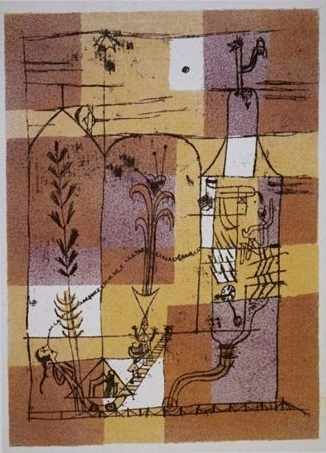

Das Märchen aus der neuen Zeit, erzählt in zwölf Vigilien, ist häufig als „Wirklichkeitsmärchen“ bezeichnet worden[2], da realistische und märchenhafte Elemente aufeinanderstoßen, wobei die Übergänge erzählerisch markiert und besonders hervorgehoben werden. Die zwei Welten, die einander begegnen, sind die Sphären der Realität und des Wunderbaren, verkörpert durch das Philistertum Dresdens mit seinen materialistischen und kunstfeindlichen Einstellungen, und eine Märchenwelt, in der sich die Elementargeister aus dem Bereich des Feuers und der Erde feindlich gegenüberstehen. Zwischen alle diese Fronten gerät der Held Anselmus, ein linkischer und verträumter Student, den gerade sein „kindliches poetisches Gemüt“[3] befähigt, Kontakt mit der Geisterwelt aufzunehmen, die die Philister noch nicht einmal wahrnehmen.

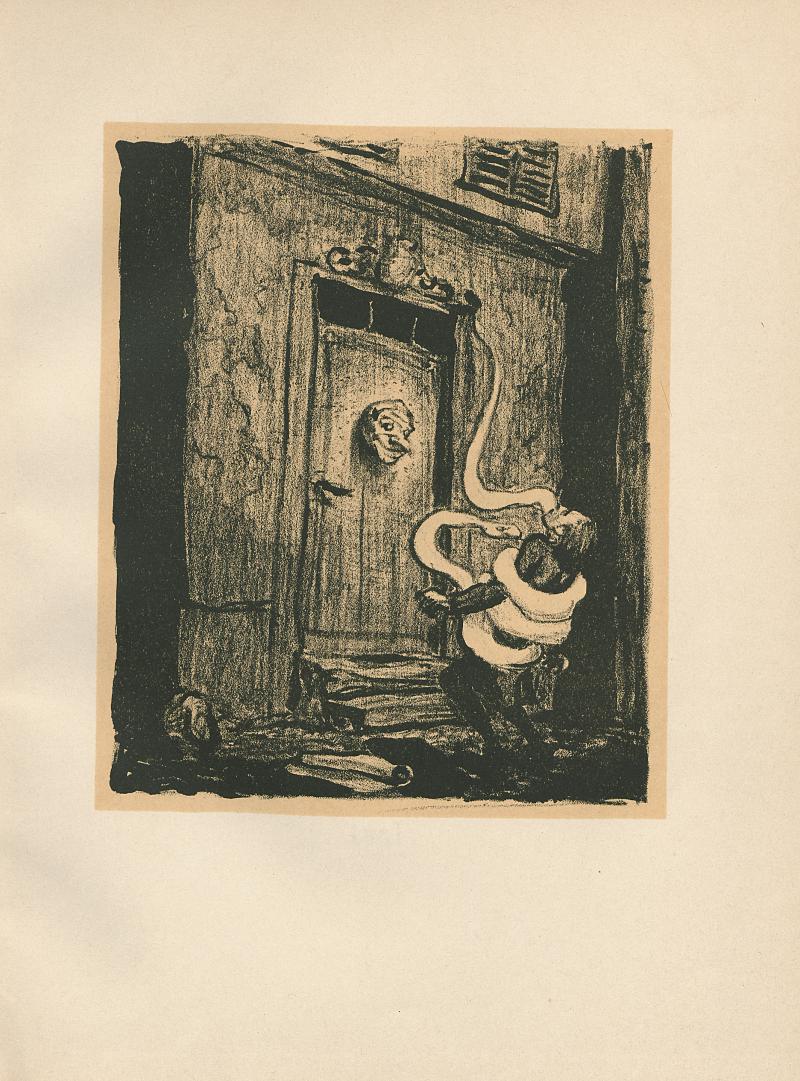

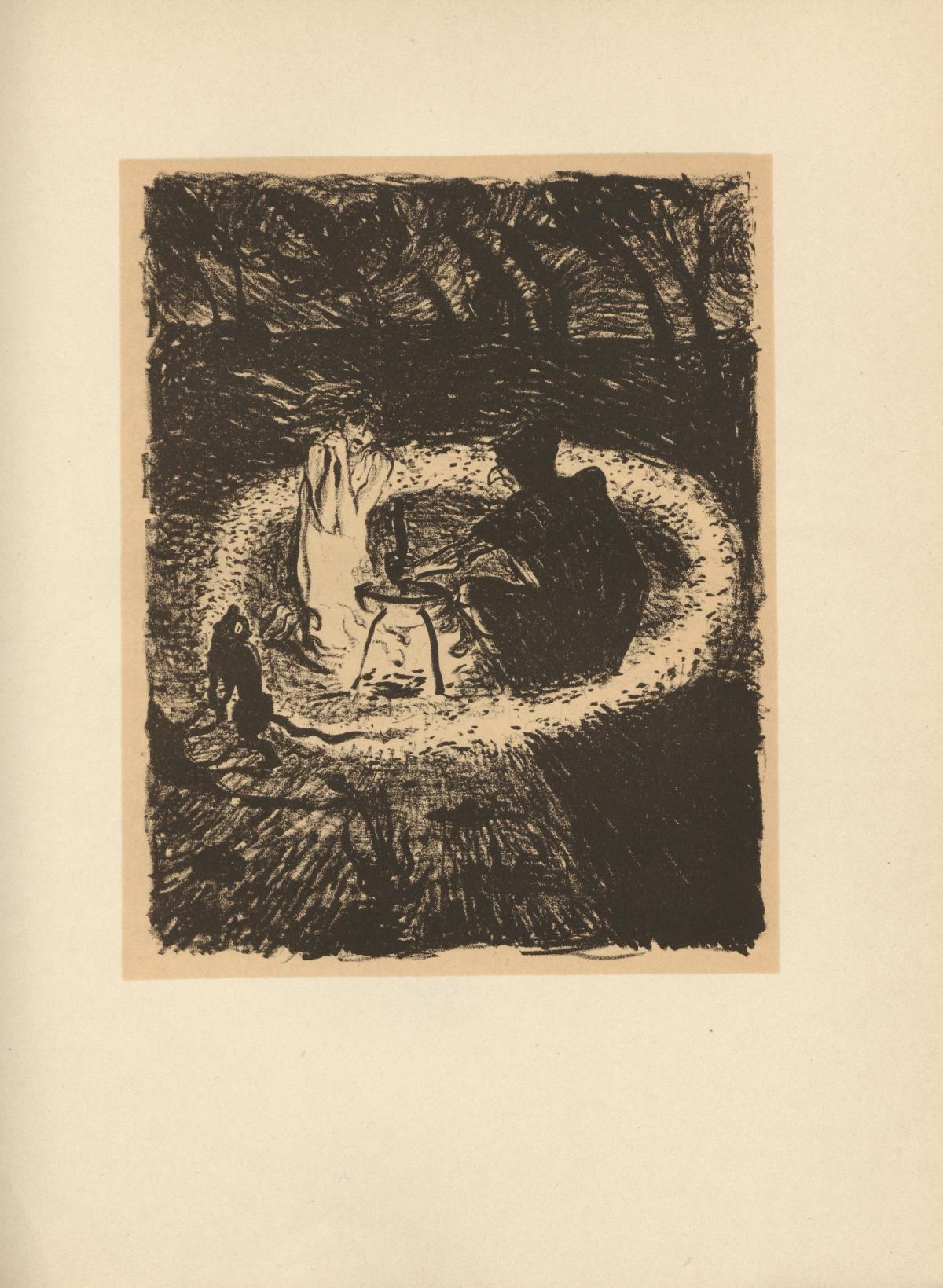

Der tolpatschige Anselmus rennt gleich zu Beginn in einen Korb eines hässlichen Apfelweibs, einer Hexe, die ihn mit einem Fluch belegt, der ihn weiterhin begleiten wird: „Ja, renne – renne nur zu, Satanskind – ins Krystall bald dein Fall – ins Krystall!“[4] Zunächst jedoch wird er am „Holunderbaume“[5] die Bekanntschaft mit drei gold-grünen Schlänglein machen und sich in eine von ihnen, Serpentina, unsterblich verlieben. Damit beginnt sein Weg in die Welt des Mythischen und Wunderbaren, die sich teils unheimlich, teils poetisch und zum Ende hin durch den Kampf zwischen den mythischen Elementarmächten ‚Erde‘ und ‚Feuer‘ auch bedrohlich gestaltet. Indem Anselmus für den Vater Serpentinas, den Archivar Lindhorst – in der Zauberwelt ein Salamanderfürst und Feuergeist –, Schreibarbeiten übernimmt, wird er in die Welt der Poesie eingeführt, er steigt vom beamtenhaften Kopisten komplizierter arabischer, koptischer und geheimnisvoller Manuskripte zum Poeten auf. Doch der Weg dahin ist mühsam und gefährlich; sein empfängliches Gemüt ermöglicht zwar den Einlass in diese Welt, jeglicher Zweifel, jeglicher Rückfall in die prosaische Welt, mit der ihn gleichzeitig die Liebe zu einer Bürgerstochter verbindet, verstößt ihn jedoch wieder aus der Welt des Wunderbaren. So verbannt ihn der Archivarius wegen eines Tintenkleckses auf einem der kostbaren Manuskripte – entstanden durch Unaufmerksamkeit infolge von Zweifeln an der Macht der Phantasie – „ins Krystall“, er findet sich, in der Gesellschaft von Kreuzschülern und Praktikanten, in „einer wohlverstopften Krystallflasche auf einem Repositorium im Bibliothekszimmer des Archivarius Lindhorst“[6] wieder. Nachdem der Archivarius aus dem Zauberduell mit der Hexe um den Goldenen Topf als Sieger hervorgegangen ist, stürzt Anselmus erlöst in Serpentinas Arme und beide werden nach Atlantis entrückt, wo sich dem zum Dichter gereiften Studenten der „heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur“[7] offenbart.

Ambivalenz und ihre sprachliche Gestaltung

Liest sich eine solche Darstellung des Inhalts noch eindimensional romantisch, so macht das Besondere dieses Märchen[s] aus der neuen Zeit seine Doppelbödigkeit, die Ambivalenz einer mehrdeutigen Welt sowie die Virtuosität der sprachlichen Gestaltung aus, mit der die beiden Ebenen der ‚realistischen‘ Bürgerwelt und der Phantasiewelt so miteinander verschränkt werden, dass die Leser in das Vexierspiel verstrickt werden. Es ist wieder einmal vor allem die Erzählstruktur, die dieses Spiel ermöglicht und dabei deutlich macht, dass es allein von dem Blick auf die Welt abhängt, welche Facetten der Wirklichkeit sich offenbaren.

Gleich zu Beginn, nachdem „ihn der fatale Tritt in den Äpfelkorb um Alles gebracht [hat], was er bei sich getragen“[8] und er an den Feierlichkeiten am Himmelfahrtstag nicht mehr teilnehmen kann, lässt sich der unglücksselige Anselmus an der Elbe unter einem Holunderbusch nieder und wird in ein sinnliches, verführerisches Geplänkel, in ein Getändel aus Stimmen, Klängen und funkelnden Blicken verstrickt. Nachdem ihn der Blick Serpentinas wie ein „elektrischer Schlag“ getroffen hat und er „im Innersten“ erbebt ist [9], vollzieht sich die Initiation schrittweise: Zunächst sprechen der Holunderbusch, der Abendwind, die Sonnenstrahlen mit ihm, durch seine immer inniger werdende Nähe zu Serpentina offenbart sich ihm schließlich – unter Einsatz des gesamten Arsenals klangpoetischer und sprachmagischer Figuren wie Alliterationen, Assonanzen oder onomatopoetischen Wendungen – die gesamte pananimistische Natur. Anselmus‘ Schwelgen wird abrupt unterbrochen durch den Satz „Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste!“, gesprochen von einer „ehrbare[n] Bürgersfrau“, die dem „tollen Treiben des Studenten Anselmus zusah“[10]. Durch den jähen Wechsel der Erzählperspektive übernimmt auch der Leser den Blick der Philisterin und sieht amüsiert dabei zu, wie der Student Anselmus den Stamm eines Holunderbaumes umfasst, diesen „vor Verlangen“[11] schüttelt und beschwörend mit ihm spricht. Mit dem Leser wechselt Anselmus von einer Welt in die andere, bis er schließlich am Ende der poetischen Transformation „nach dem geheimnisvollen wunderbaren Reiche“[12] Atlantis ziehen darf.

Die Mischung von realen und phantastischen Elementen mutet bizarr an, da beide Welten profund umrissen sind und auf der Ebene der Zeit, des Ortes sowie des Personals eine nahezu symmetrische Verbindung eingehen. Die Ebenen vermischen sich insbesondere auf der Figurenebene, wenn hier nicht nur die Repräsentanten der bürgerlichen auf diejenigen der phantastischen Welt treffen, sondern letzere sogar eine Doppelexistenz führen: Das Äpfelweib ist gleichzeitig die Rauerin und ein Elementargeist, eines der „feindlichen Prinzipe“[13]; der Archivarius Lindhorst wiederum tritt abwechselnd als achtbarer beamteter Bürger und als Fürst eines Geisterreiches in Erscheinung.

Bürgerliche Welt und Atlantis-Mythe

Während sich die bürgerliche Ebene als Tableau pedantisch genauer Schauplatz- und Zeitangaben präsentiert – hierzu gehören die exakte Nennung historischer Schauplätze der Stadt Dresden, die Schilderung der Innenräume des bürgerlichen Milieus, die präzise Orientierung an Uhrzeiten und Wochentagen –, entfaltet sich das Szenario der phantastischen Welt in den märchenhaften Palasträumen des Archivarius Lindhorst, der unheimlichen Hexenküche sowie in der magischen Äquinoktialnacht auf dem nächtlichen freien Feld außerhalb der Stadt. Hierbei wird das Tableau der bürgerlichen Alltagswelt unterlaufen und um eine vierte Dimension ergänzt, indem die Atlantis-Mythe den Ausgangs- und Endpunkt der transzendentalen Märchen-Welt markiert.

Mit der Atlantis-Mythe, die den dialektischen Dreischritt von einer ursprünglichen Einheit über die Entfremdung bis zur wiedergewonnenen Einheit auf einer höheren Bewusstseinsstufe variiert, wird im gesamten Märchen strukturell Bezug auf die romantische Dichtungstheorie genommen. Hoffmann bezieht sich mit der Initiationsgeschichte eines Dichters, dessen Einweihung in die Kunst und deren poetische Aussagekraft von der intuitiven Erkenntnis abhängt, auf die „Programmatik einer transzendentalen Selbstreflexion“, die den Goldenen Topf mit Novalis‘ Heinrich von Ofterdingen verbindet.[14] Wie Novalis leitet auch Hoffmann diese Entwicklung seines Helden aus einer Schöpfungs- und Erlösungsmythe als Umsetzung von Schlegels Theorie der romantischen Transzendentalpoesie ab. Im Goldenen Topf ist es die Verführungskraft von Serpentina, die den Initiationsprozess des Dichters anstößt und begleitet. Ihr Name verweist auf die ‚figura serpentinata‘, eine in der Renaissance eingeführte schlangengleiche Schönheitslinie, die als Verbindungsglied zu der schrift-bildlichen Figur der Arabeske dient.[15] Die transzendentale Selbstreflexion wird damit nicht nur literarisch umgesetzt, sondern auch durch die Fokussierung auf den Lese- und Schreibprozess im Sinne einer romantischen Kommunikation in ihrer medialen Dimension thematisiert.[16] Im Prozess des Schreibens selbst, wenn sich Anselmus den Schreibbewegungen dieser Schrift überlässt, sich in diese einstimmt, vollzieht er die Chiffernschrift der Natur gleichsam nach. Indem die Körperlichkeit der Schrift und auch der Körper des Schreibers ins Geistige erhoben werden, wird aus einem Schönschreiben unter der Anleitung Serpentinas eine inspirierte dichterische Tätigkeit.[17]

Während sich im Heinrich von Ofterdingen der Held der poetischen Vollendung durch ein stetiges Transzendieren der Wirklichkeit nähert, durchzieht den Goldenen Topf unter anderem auch durch das Aufeinanderprallen von bürgerlicher und märchenhaft-poetischer Welt eine stetige Ironisierung, die auch den Schluss, das Ankommen in Atlantis, als Selbsttäuschung und Illusion entlarvt und damit letztlich ein parodistisches Spiel mit dem romantischen Mythologem treibt.

Quellen

E.T.A. Hoffmann: Der goldene Topf. Sämtliche Werke in sechs Bänden. Bd. 2/1. Frankfurt am Main 1993

Anmerkungen

[1] Vgl. Paul-Wolfgang Wührl: E.T.A. Hoffmann „Der goldne Topf“. Die Utopie einer ästhetischen Existenz. Paderborn 1988, S. 104f.

[2] Vgl. Wührl 1988, S. 108f.

[3] E.T.A. Hoffmann: Der goldene Topf. Sämtliche Werke in sechs Bänden. Bd. 2/1. Frankfurt am Main 1993, S. 291

[4] Der goldene Topf, S. 229

[5] Der goldene Topf, S. 231

[6] Der goldene Topf, S. 302

[7] Der goldene Topf, S. 321

[8] Der goldene Topf, S. 231

[9] Der goldene Topf, S. 234

[10] Der goldene Topf, S. 235

[11] Der goldene Topf, S. 236

[12] Der goldene Topf, S. 315

[13] Der goldene Topf, S. 292

[14] Vgl. Detlev Kremer: Frühromantische Theorie der Literatur. In: ders. (Hg.): E.T.A. Hoffmann Leben – Werk – Wirkung. Berlin 2009, S. 48

[15] Vgl. Uwe Wirth: „Der goldene Topf“, in: Detlef Kremer (Hg.): E.T.A. Hoffmann Leben – Werk – Wirkung. Berlin 2009, S. 124f.

[16] Vgl. Kremer 2009, S. 48

[17] Vgl. Wirth 2009, S. 126f.

Literatur

Marion Bönnighausen: E.T.A. Hoffmann: Der goldene Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit. In: dies./ Jochen Vogt (Hg.): Literatur für die Schule. Ein Werklexikon zum Deutschunterricht. Paderborn 2014, S. 375-377

Detlev Kremer: Frühromantische Theorie der Literatur. In: ders. (Hg.): E.T.A. Hoffmann Leben – Werk – Wirkung. Berlin 2009, S. 47-57

Paul-Wolfgang Wührl: E.T.A. Hoffmann „Der goldne Topf“. Die Utopie einer ästhetischen Existenz. Paderborn 1988

Uwe Wirth: „Der goldene Topf“, in: Detlef Kremer (Hg.): E.T.A. Hoffmann Leben – Werk – Wirkung. Berlin 2009, S. 114-130