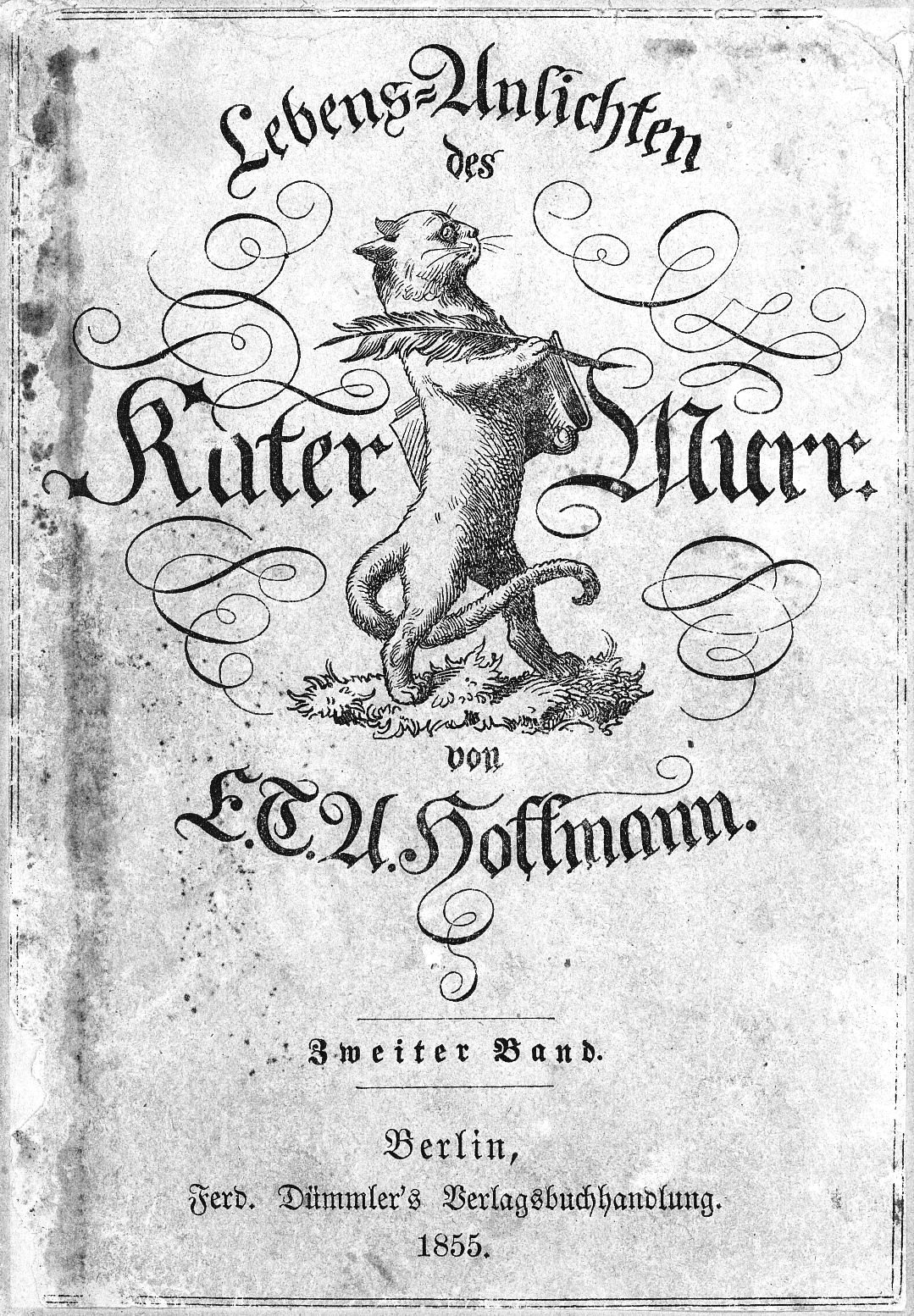

Lebensansichten des Katers Murr

Autoreflexivität. Der Murr-Roman als „Transzendentalpoesie“

E.T.A. Hoffmanns Roman „Lebens-Ansichten des Katers Murr“ ist ein raffiniertes Beispiel romantischer Metaliteratur, also einer Literatur, die ihre eigenen Bedingungen, Möglichkeiten, Eigenschaften, ihre Entstehungs- und Kommunikationsformen thematisiert, sei es direkt oder indirekt. Romane und Erzählungen, die – wie der „Kater Murr“ es tut – von Schriftstellern und Schreibprozessen sowie von der Entstehung und der Rezeption von Kunst überhaupt handeln, entsprechen damit Friedrich Schlegels programmatischer Idee einer sich selbst reflektierenden „Poesie der Poesie“: Hatte Schlegel im 238. Athenäumsfragment eine Transzendentalpoesie angeregt, die – dem Kantischen Sinn des Begriffs „transzendental“ gemäß – im Zeichen der Reflexion über ihre eigenen Möglichkeitsbedingungen steht,[1] so ist der Murr-Roman durch einen solch transzendentalpoetischen Grundzug geprägt. – Zudem entspricht er der von Schlegel und anderen romantischen Theoretikern vertretenen Auffassung, gerade der Roman lade dazu ein, unterschiedliche, auch kontrastive Schreibweisen, Stile und Stilhöhen, Gattungsformen und Stimmungslagen miteinander zu verknüpfen. Neben Episoden um Kunst und Liebe, Realität und Schein, Macht und Gewalt, die Anlaß zum Einsatz empfindsamer, spannungserzeugender oder auch ästhetisch-programmatischer Schreibweisen geben, finden sich im „Murr“ humoristische und satirische Elemente, die mit jenen teilweise seltsame Mischungen eingehen: Ein sich als empfindsam gebender, gleichzeitig eitler und (bei allem Talent) intellektuell beschränkter Kater und ein sich teils pathetisch und genial, teils skurril präsentierender Kapellmeister bestimmen maßgeblich das Geschehen. Der Romantext wirkt wie aus heterogenen Teilen zusammengesetzt. Auch das Personal setzt sich, passend dazu, aus unterschiedlichen Typen zusammen. Das Spektrum reicht von der Adelsgesellschaft über bürgerliche Figuren bis zur Tierwelt. Insgesamt entspricht der Murr-Roman gleich mehren Gattungsmustern: Er ist Biographie und Autobiographie, streckenweise Hof- und Intrigenroman, partiell vom Schauerroman beeinflußt, er ist komisch-humoristischer Roman und Künstlerroman.

Monika Schmitz-Emans ist Professorin für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum (→ Forscherprofil)

Satirische Elemente

Hoffmanns Texte weisen vielfach ausgeprägt Züge einer Satire auf, die auf die bürgerlich-philiströse Welt, aber auch auf die Kultur der deutschen Duodezfürstentümer zielt. Schauplatz des Murr-Romans ist zu weiten Teilen eine Schein- und Spielwelt. Das Ländchen des Fürsten Irenäus ist zu klein, um selbständig bestehen zu können, und wurde in ein größeres Fürstentum integriert. Der Fürst hält aber den Schein aufrecht, Regent eines echten Landes zu sein. – Noch einer anderen Art von Schein, Prätention und Selbstbetrug gilt der Roman: der des eitlen Schriftstellers, der sich für ein Genie hält und entsprechendes Selbstbewußtsein bekundet. Dieser Figurentypus wird hier durch den intelligenten, aber doch keineswegs künstlerisch innovativen Kater Murr repräsentiert, der das Schreiben im heimlichen Selbststudium erlernt hat. Murr ist zwar Autor, aber – anders als es der Idee des wahren Genies entspricht – ohne Originalität. Er bedient sich geschickt des Gattungsmusters Autobiographie und diverser Stile zwischen Empfindsamkeit und Pathos. Aber all das hat er sich aus Lektüren angeeignet, und seine literarische Selbstinszenierung ist eine unfreiwillige Karikatur des Geniediskurses.

Murrs Geschichte

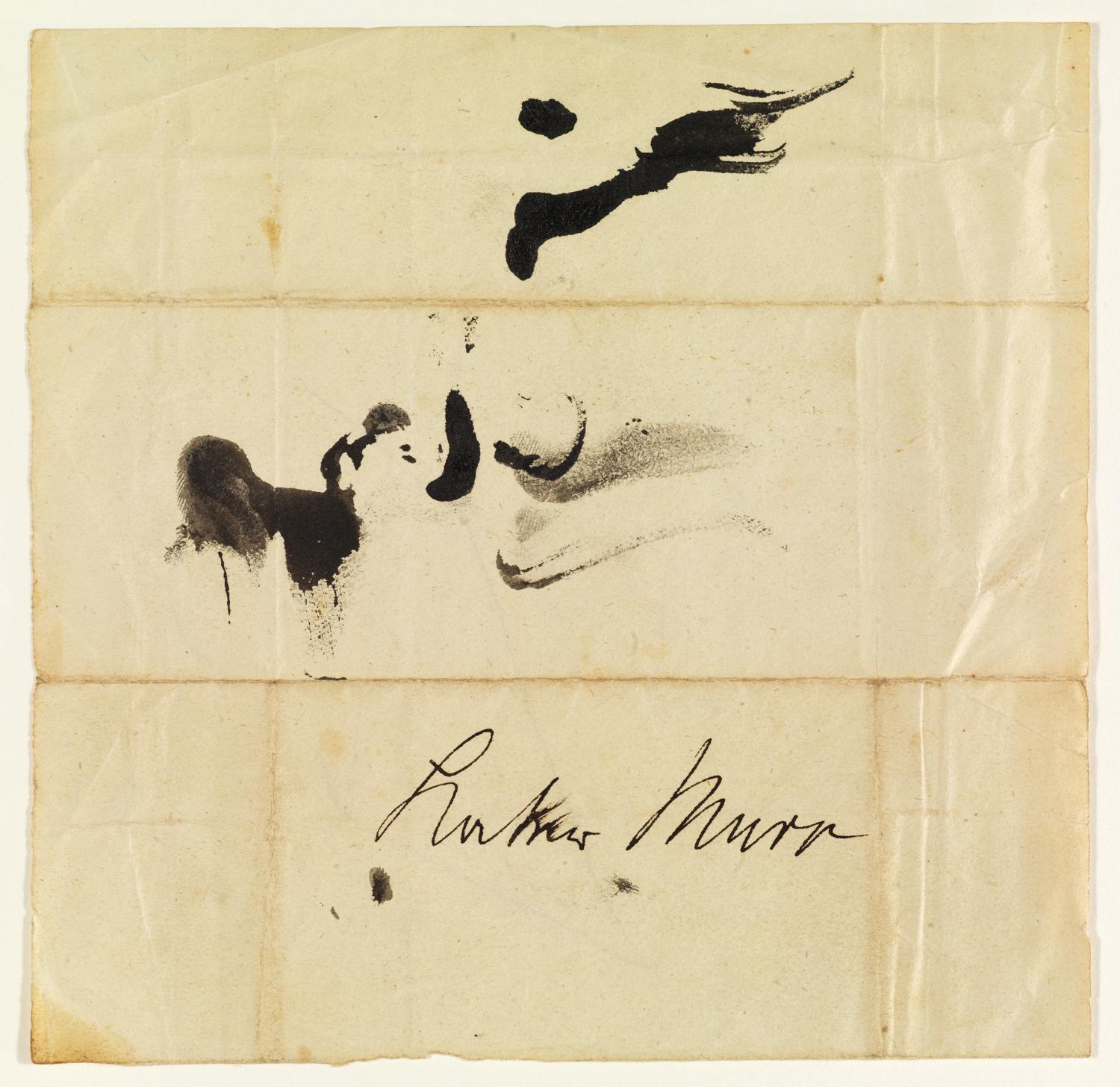

In Murrs Autobiographie geschildert werden Episoden seines menschlichen Lebensstationen weitgehend analogen Katerlebens: die Geburt, die Auffindung des offenbar zum Ertränken bestimmten Kätzchens durch Meister Abraham, die zeitweilige Übergabe Murrs an Kreisler, die genauen Beobachtungen menschlichen Verhaltens durch den heranwachsenden Kater (der so das Lesen sowie durch geschickte Imitation auch das Schreiben lernt), eine Wiederbegegnung mit der Mutter, Belehrungen durch sie durch andere, lehrreiche Freundschaften und empfindsame Liebesabenteuer, Feindschaften und Kämpfe. Schon durch die Transposition menschlicher Erfahrungen ins Kater-Milieu stehen diese Partien im Zeichen humoristischer Brechung. Humoristisch wirkt auch die unabsichtliche Selbstentlarvung Murrs, von dem gleich zwei Vorworte im Druck erscheinen: ein seinerzeit verworfenes, weil allzu selbstbewußtes – und eines, in dem er scheinbar bescheiden um die Gunst des Publikums wirbt. Gerade als Parodie auf das Konzept des „Autors“ verweist die Murr-Figur auf problematische Aspekte von Autorschaft, Authentizität, Glaubwürdigkeit und Identität.

Kreislers Geschichte

Kreisler als zweiter Protagonist des Romans ist ein typisch Hoffmannscher Künstler, den schon insofern eine Aura des Geheimnisvollen umgibt, als sich künstlerisches Genie nicht begründen, und einordnen läßt. Nicht die gesamte Lebensgeschichte Kreislers wird erzählt, sondern nur ein kurzer Zeitabschnitt – die Entwicklung einer Intrige: In Sieghardsweiler tritt Kreisler zunächst in Kontakt zur Hofgesellschaft. Eine mysteriöse Beziehung verbindet ihn sowohl mit Prinzessin Hedwiga als auch mit der schönen Sängerin Julia, die an einen schwachsinnigen Prinzen verheiratet werden soll. – Die in verschiedenen Texten Hoffmanns auftretende Gestalt des Kapellmeisters Johannes Kreisler wird schon in den “Kreisleriana” (1814) als Exzentriker charakterisiert. Dieser Kreisler ist genial, exzentrisch, temperamentvoll, zwischen Kunstenthusiasmus und Verzweiflung hin- und hergerissen. Er komponiert Werke, die er nicht aufschreibt, und wenn er trotz seines Talents unglücklich ist, so vielleicht deshalb, weil seine Selbstansprüche so hoch sind. Die Figur des Kapellmeisters wurde von Hoffmann zunächst in satirischer – und d.h. in durchaus aufklärerisch zu nennender Absicht konzipiert – um aus der Perspektive eines Außenseiters den Bildungsphilister und eine rationalistisch-banausische Einstellung zur Kunst zu kritisieren. Doch Kreisler wird darüber hinaus auch zu einer Gestalt, in der sich die Abgründigkeiten und inneren Widersprüchlichkeiten des romantischen Kunstverständnisses selbst spiegeln – und die innere Zerrissenheit des romantischen Ichs insgesamt.

Meister Abraham

Ein Bindeglied zwischen Murr und Kreisler ist Kreislers alter Freund Meister Abraham Liscov in die Pseudoresidenz Sieghardsweiler. Meister Abraham, dessen hervorragende Fähigkeiten als Techniker, Maschinist und Illusionist, als Alchimist und Magnetiseur ihn einem Zauberer ähneln lassen, hat auf mysteriöse Weise seine Frau Chiara verloren. Er scheint über die Geschichte des Fürstenhauses etwas zu wissen, das nicht aufgeklärt wird. Abraham hat sich seinerzeit des jungen Katers Murr angenommen; bei ihm hat Murr heimlich das Lesen und Schreiben gelernt. Bei Meister Abraham sucht auch der unstete Kreisler gelegentlich Zuflucht. Zu Abrahams Bibliothek gehört das Manuskript einer Biographie über Kreisler, die Murr findet und als Makulatur nutzt. So geraten zwischen die Seiten seines Lebensberichts die Blätter der Kreisler-Biographie und werden (der Rahmenfiktion zufolge) bei der Drucklegung des Buchs versehentlich mitabgedruckt. – Meister Abraham entspricht einem bei Hoffmann verschiedentlich variierten Figurentypus: dem des Magiers oder Illusionisten, der zwischen Kunst und Scharlatanerie changierenden Figur. Als Veranstalter mesmeristischer Experimente gehört er zu Hoffmanns Magnetiseuren, die in einem Spannungsfeld zwischen weisem Arzt und manipulativem Schurken situiert sind.

Schreibszenen und Materialitäten

Sowohl mit der selbstreflexiven Darstellung literarischer Schreibszenen sowie anderer Formen der Kunstproduktion und Kunstrezeption als auch mit der Konstruktion eines scheinbar aus relativ lockeren und verschiedenartigen Teilen gefügten Textes entspricht der Murr-Roman Tendenzen, wie sie auch an anderen Romanen seiner Zeit beobachtet werden können: Gern erzählen romantische Autoren von Künstlern, und vielfach stehen ihre Texte im Zeichen künstlich arrangierter Brüche, Stilwechsel, Gattungsmischungen. Hoffmann selbst hat eine ganze Reihe von Künstlergeschichten verfaßt, hat von Malern, Musikern und von Schreibenden erzählt, letzteres etwa im Roman „Die Elixiere des Teufels“, der Geschichte einer schriftlich abgelegten Lebensbeichte. Was den „Kater Murr“ im Kontext des Hoffmannschen Oeuvres besonders auszeichnet, ist der Sinn für die materiellen Rahmenbedingungen der Schreibpraxis und für die Materialität des Buchs, das auf der Basis der schriftstellerischen Arbeit zustandekommt. In diesem Fall wirkt es sich als prägend für das dem Leser vorliegende Buch aus, daß der Kater beim Schreiben der eigenen Autobiographie die Biographie Kreislers buchstäblich zerfetzt hat und die Fetzen dann mit dem neu entstandenen – seinerseits fragmentarischen – Manuskript vermengt worden sind.

Zur Form des Romans

Der Romantext besteht der Rahmenfiktion entsprechen aus zwei Textgruppen, deren Abschnitte einander abwechseln. Da ist erstens die Autobiographie Murrs; gegliedert in die Teile: “Gefühle des Daseins. Die Monate der Jugend” – “Lebenserfahrungen des Jünglings. Auch ich war in Arkadien” – “Die Lehrmonate. Launisches Spiel des Zufalls” – “Ersprießliche Folgen höherer Kultur. Die reiferen Monate des Mannes.” – Dazwischen liest man Teile der fragmentarischen Biographie Kreislers, verfaßt von einem nicht bestimmbaren Erzähler in der 3. Person. Murrs Autobiographie wird, unbeschadet gattungstypischer Rückblenden in die Kindheit, in der vom Kater intendierten Folge geboten, sein Leben dabei als linear verlaufende Entwicklungsgeschichte interpretiert. Hingegen wurden (wie es heißt) die Abschnitte der eigentlichen Kreisler-Biographie von Murr ohne Orientierung an ihrer ursprünglichen Reihenfolge in Gestalt loser Blätter als Löschpapier verwendet. Beiden Lebensgeschichten rahmend beigefügt sind Pseudo-Paratexte des „Herausgebers”. Dieser erklärt, wie es durch einen Fehler in der Druckerei zum Mitabdruck der makulierten Seiten der Kreislerbiographie kam, als es eigentlich um Murrs Text ging. – Die abgedruckten Etappen der Kreisler-Geschichte stellen keine linear-konsekutive Handlung dar; ihre zeitlichen und kausalen Beziehungen untereinander können allenfalls hypothetisch erschlossen werden. Mit dem 17. und letzten dieser Abschnitte geht es um ein Fest am Fürstenhof, von dem im ersten bereits rückblickend die Rede ist; die Handlung ist insofern kreisförmig, und was als das Produkt eines Zufalls ausgegeben wird, paßt damit zur Zentralgestalt Kreislers, anläßlich derer die Bedeutungspotenziale der Kreisbewegung schon in den „Kreisleriana“ literarisch reflektiert wurden. – Hoffmann hat den Wechsel von Murr- und Kreisler-Passagen thematisch und motivlich aufeinander abgestimmt; mehrfach ist direkt hintereinander in einem Kreisler- und einem Murr-Abschnitt von Analogem die Rede, sei es vom Duellieren, sei es von der Liebe. Was auf den ersten Blick beliebig wirken könnte – das Arrangement beider Serien von Biographie-Bausteinen – erweist sich bei genauerer Betrachtung als artifizielle Konstruktion.

Zur Geschichte des Romans

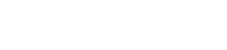

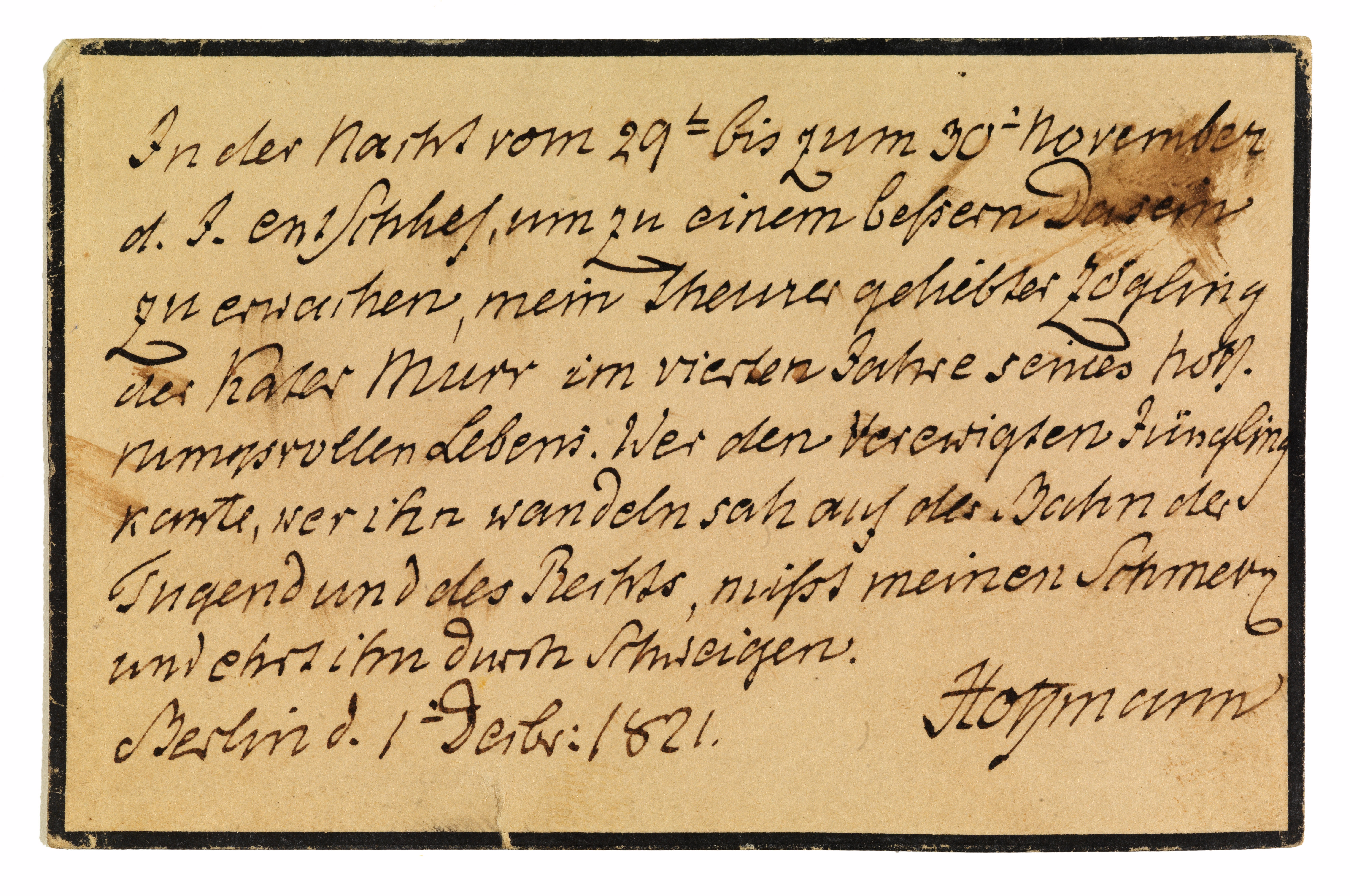

Hoffmann hatte einen eigenen Kater namens Murr, der ihm viel bedeutete und zum Roman-Kater inspirierte. Der Tod des Hauskaters wurde Ende 1821 über verschiedene Fassungen einer Todesanzeige bekannt gegeben; der Roman selbst endet analog dazu mit einer Todesanzeige des Romankaters. Er erschien in zwei Teilen und blieb Fragment. In einer „Nachschrift“ wird ein dritter Band angekündigt, der aber nie erschienen ist.

Anmerkungen

[1] Friedrich Schlegel: 238. Athenäumsfragment. 238. Athenäumsfragment. in: Friedrich Schlegel: Charakteristiken und Kritiken I. Ed. Hans Eichner. (Krit.-Friedrich-Schlegel-Ausgabe Bd. II). München/Paderborn/Wien (Schöningh) 1967, S. 204.

Literaturhinweise

E.T.A. Hoffmann: Lebens-Ansichten des Katers Murr. In: E.T.A. Hoffmann: Die Elixiere des Teufels. Lebens-Ansichten des Katers Murr.. Vollständige Ausgabe nach dem Text der Erstausgabe unter Hinzuziehung der Ausgaben von Carl Georg von Maassen und Georg Ellinger, Darmstadt 1986, 293-663.

Horst S. Daemmrich: E.T.Hoffmann: Kater Murr. In: Paul Michael Lützeler (Hg.): Romane und Erzählungen zwischen Romantik und Realismus. Neue Interpretationen. Stuttgart 1983, 73-93.

Klaus Deterding: E.T.A. Hoffmann – Die großen Erzählungen und Romane. Einführung in Leben und Werk. Bd. 2, 147-229 (zu „Kater Murr“).

Detlef Kremer: Lebens-Ansichten des Katers Murr (1819/21). In: Detlef Kremer: E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. Berlin/New York 2009. 338-356.

Wolfgang Nehring: ‚Lebensansichten des Katers Murr’. In: Brigitte Feldges/Ulrich Stadler: E.T.A. Hoffmann. Epoche – Werk – Wirkung. München 1986, 216-240.

Bettina Schäfer: Ohne Anfang – ohne Ende. Arabeske Darstellungsformen in E.T.A.Hoffmanns Roman ‚Lebens-Ansichten des Katzers Murr’. Bielefeld 2001.

Steven Paul Scher: ‚Kater Murr’ und ‚Tristram Shandy’. Erzähltechnische Affinitäten bei Hoffmann und Sterne. In Zeitschrift für deutsche Philologie 95 (1976), 24-42.

Hartmut Steinecke: E.T.A. Hoffmanns ‚Kater Murr’. Zur Modernität eines ‚romantischen Romans’. In: Jahrbuch des Wiener Goethe Vereins 81-83 (1977-79), 275-289.

Uwe Wirth: Die Geburt des Autors aus dem Geist der Herausgeberfiktion. Editoriale Rahmung im Roman um 1800. München 2008.

Schlagwörter

News

- „Gedankenspiele“ – Ausstellung im Kaliningrader Gebietsmuseum für Geschichte und Kunst (Russland)

- „Die schmelzende Allgewalt, mit der die Harmonika zum Herzen spricht.“ – Die Glasharmonika im Mesmerismus und bei E.T.A. Hoffmann (27. Mai 2025, Halle / Saale)

- Stellenausschreibung der Stadt Bamberg: wissenschaftliche Mitarbeiter:in (m/w/d) und Kurator:in für das E.T.A. Hoffmann-Haus

Staatsbibliothek zu Berlin - PK / Signatur: 26 ZZ 211 / Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0

Staatsbibliothek zu Berlin - PK / Signatur: 26 ZZ 211 / Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0