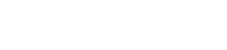

Théophile Gautier

- 30. August 1811 Geburt in Tarbes

- 1814 Familie von Gautier zieht nach Paris

- 1822 nach einer schlechten Erfahrung im Internat beginnt Théophile im Oktober seine schulische Ausbildung im Collège Charlemagne als externer Schüler. Dort lernt er auch seinen lebenslangen Freund Gérard de Nerval kennen. In seiner Schulzeit hat er auch angefangen sich mit Malerei zu beschäftigen und Poesie zu schreiben

- 1829 Théophile wird von Gérard Victor Hugo vorgestellt -> großer Einfluss auf Gautier und bringt ihn dazu sich der Romantik anzuschließen

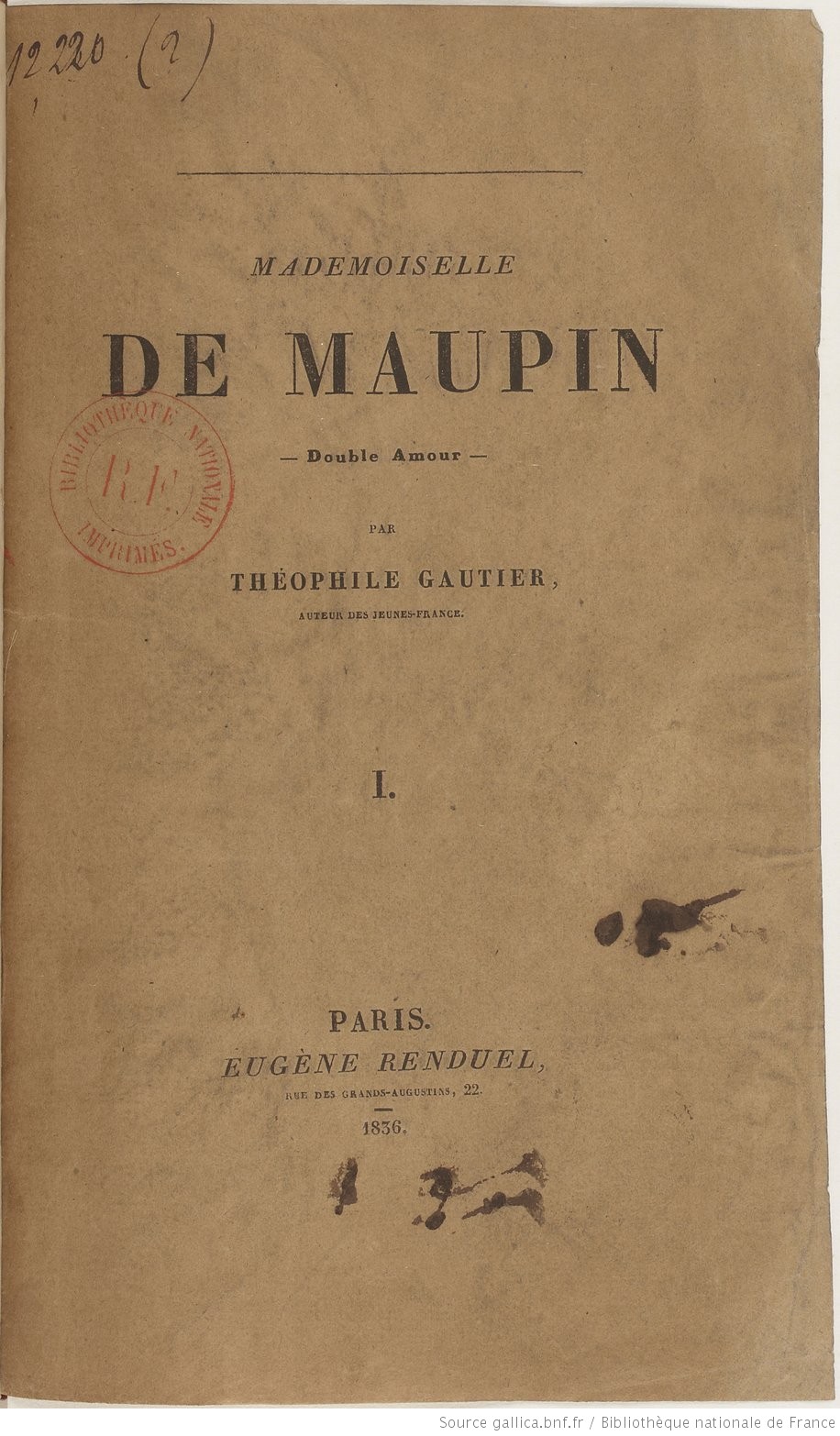

- 1834 Nachdem sein Vater eine Stelle in einem Pariser Vorort bekommt, entscheidet sich Gautier, sein Elternhaus zu verlassen und in das Viertel Vieux-Louvre zu ziehen, wo er sich mit einigen Romantikern (unter anderem Nerval und weitere) künstlerisch auslebt und er den Roman „Mademoiselle de Maupin“ verfasst mit dem Vorwort „l’art pour l’art“

- 1836 Als sich diese Gruppe auflöst, fängt Gautier seine Karriere als Journalist bei der Zeitung „La Presse“ an, wo er bis 1855 als Kritiker aktiv war. In dieser Zeit auch erste Reisen (z.B. Spanien, Belgien und Algerien) sowie Theaterstücke und Ballette geschrieben.

- 1855 Trennung von „La Presse“ und erste Anstellung bei „Moniteur Universel“ (Kunst und Theater Kolumne) bis 1869, dann „Journal Officiel“ bis 1870 (nach Sieg der Deutschen im Deutsch-Französischen Krieg und dem Fall des französischen Kaiserreichs wurde die Zeitung eingestellt), danach bis einige Monate vor seinem Tod Anstellung bei „Gazette de Paris“ und „Commonweal“.

- Weitere Reisen unter anderem nach Italien, Russland und Konstantinopel, weitere Romane und Poesie.

- Letzte Monate von Trauer geprägt: durch Krieg von einigen Freunden und Teilen der Familie getrennt und gesundheitlich ging es ihm nicht gut -> Flucht in Nostalgie: Begann Werk „History of Romanticism“ zu schreiben, was er nie beendete. Enthält Erinnerung an die Zeit als junger Pariser.

- Er starb am 23. Oktober 1872 in Paris

Von Künstlern, Fantasten und Vampiren.

Zu Théophile Gautiers Rezeption von E.T.A. Hoffmanns Werken

E.T.A. Hoffmann und Walter Scott

Gegen Ende seines Lebens konnte es E.T.A. Hoffmann nicht lassen, den vielgelesenen englischen Schriftsteller Walter Scott in seinen Serapionsbrüdern (1819/21) zu kritisieren. Scott seinerseits rächte sich 1827 mit einem folgenreichen Artikel, in dem er Hoffmann fünf Jahre nach dessen Tod attestierte, seine Texte seien nichts anderes als „fieberhafte Träume eines leichtbeweglichen kranken Gehirns“. Doch Scott genügte es nicht, das Bild eines pathologisch veranlagten Dichters zu zeichnen. Vielmehr charakterisierte er ihn in Anlehnung an Thomas de Quinceys Confessions of an English Opium-Eater (1821) als einen krankhaften Drogenkonsumenten. Johann Wolfgang Goethe, der noch im Erscheinungsjahr einige Passagen dieses Artikels ins Deutsche übertrug, leistete mit seiner Übersetzung einen nachhaltigen Beitrag zur Festschreibung des Bildes vom opiumkranken Hoffmann, das Peter Hacks noch in seinem Essay Zur Romantik (2001) aufgreifen sollte.

PD Dr. Nikolas Immer hat nach dem Studium der Germanistischen Literaturwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena als wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Instituten gearbeitet. Er wurde im Jahr 2008 promoviert und ist seit 2009 als wissenschaftlicher Assistent in der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft der Universität Trier tätig. Nachdem er im WiSe 2016/17 die Vertretung der Professur von Prof. Dr. Ulrich Port an der Universität Trier übernommen hatte, beendete er 2018 seine Habilitation. Seit dem WiSe 2018/19 vertritt er die Professur von Prof. Dr. Kai Bremer an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. (→ Forscherprofil)

Erste Eindrücke von Hoffmans Werken

Einfluss auf Gautier

Théophile Gautiers Rezeption von E.T.A. Hoffmanns Werken

Für die Rezeption der Werke Hoffmanns in Frankreich ist diese Vorgeschichte insofern von Interesse, als ein Auszug aus Scotts Artikel der 20bändigen Hoffmann-Ausgabe vorangestellt wird, die von 1830 bis 1833 bei Renduel in Paris erscheint. Diese Edition dürfte dem französischen Dichter Théophile Gautier den Anstoß gegeben haben, sich intensiver mit Hoffmann zu befassen.

Schon Ende 1830 entsteht seine Skizze Hoffmann, die unveröffentlicht bleiben wird und in der er Hoffmann nicht nur als Weintrinker vorstellt, sondern ausdrücklich auch als „fantastiqueur“ würdigt.

Inspiriert von Hoffmanns romantischen Dichtungen beginnt er schon bald, eigene phantastische Erzählungen zu schreiben. Parallel dazu verfasst er seinen Briefroman Madame Maupin (1835), in dem er das Konzept des „l’art pour l’art“ umreißt. Ab 1844 gehört Gautier dem Club des Hachichins an und beschreibt seine Erfahrungen, die er dort sammelt, in einem gleichnamigen Erzählband. Mit seiner artifiziellen Lyrik avanciert er später zum Vorbild für die Dichtergruppe der Parnassiens.

Hoffmann in Onuphrius Wphly

Hoffmann in La morte amoureuse

Vampirismus

weitere Parallelen zu Hoffmann

Inspiration in Gautiers Werken

Wie intensiv die Wirkung von Hoffmanns Werken auf Gautiers Dichtung gewesen ist, belegen die zahlreichen Rezeptionsspuren, die sich bis in die 1850er Jahre in Gautiers literarischem Œuvre entdecken lassen.

Deutlich wird dieser Einfluss zunächst in der Erzählung Onuphrius Wphly (1832), die von dem titelgebenden Maler Onuphrius handelt, der stark an die Figur des Erasmus Spikher aus Hoffmanns Erzählung Die Abentheuer der Sylvester-Nacht (1815) erinnert.

Onuphrius selbst ist ein eifriger Leser der Werke Hoffmanns und verfügt über eine rege Phantasie, mit deren Hilfe er sich wiederholt hoffmannsche Figuren vorstellt. Gleichwohl gelingt es Onuphrius nicht, sich als Künstler zu bewähren: Er scheitert nicht nur daran, das Gemälde der lieblichen Jacintha lebendig wirken zu lassen. Auch wird er auf einer Abendveranstaltung von einem diabolischen Dandy seines geistigen Eigentums beraubt, der auffällige Ähnlichkeiten mit der Hauptfigur aus Hoffmanns Erzählung Klein Zaches, genannt Zinnober (1819) aufweist. Als Jacintha schließlich von diesem Dandy entführt wird, verfällt Onuphrius in einen fiebrigen Zustand, in dem er die reale und die phantastische Welt nicht mehr zu unterscheiden vermag.

Onuphrius ist damit dem jungen Priester Romuald aus Gautiers Erzählung La Morte amoureuse (1836) vergleichbar, der nach einigen Begegnungen mit der verführerischen Clarimonde nicht länger weiß, wo die Realität beginnt und wo die Illusion endet. Aus der Retrospektive schildert der gealterte Romuald, dass er sich ausgerechnet am Tag seiner Priesterweihe unsterblich in die anwesende Clarimonde verliebt habe. Obwohl er sie erst wiedersieht, als sie bereits verstorben ist, verfällt er ihrer noch immer wirksamen erotischen Ausstrahlungskraft.

Praktischerweise hat es Romuald mit einer Vampirin zu tun, die sich in ihrer Ernährungsweise einzuschränken verspricht: „Ich nehme dir von deinem Leben nur gerade soviel, als ich brauche, um das meine zu fristen.“ Bemerkenswert ist zum einen, dass Gautier mit seiner Schilderung einer weiblichen Untoten an der Vampirmode des frühen 19. Jahrhunderts partizipiert, die John William Polidori mit seiner zunächst Lord Byron zugeschriebenen Erzählung The Vampyre (1819) gestiftet hatte. Hoffmanns Erzählung Vampirismus (1821), die am Ende der Serapionsbrüder zu finden ist, nimmt in diesem Zusammenhang eine vermittelnde Position zwischen Polidoris und Gautiers Gestaltung ein.

Zum anderen erinnert die wachsende psychische Entzweiung von Romuald, der sich zunehmend in eine Traumwelt mit Clarimonde flüchtet, an die Dissoziation des Mönchs Medardus aus Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels (1815/16). Zudem hat Gautier eine offensichtliche Hoffmann-Referenz in seine Erzählung eingebaut: Der Abbé, der Romuald mit zunehmend drastischeren Mitteln auf den ‚rechten Weg‘ zurückzubringen versucht, trägt den Namen „Serapion“.

Die Rezension

Im gleichen Jahr, in dem auch seine Erzählung La Morte amoureuse erscheint, veröffentlicht Gautier seinen Artikel Contes d’Hoffmann. Im Unterschied zu der verbreiteten Vorstellung vom weinseligen, opiumsüchtigen und fieberkranken Hoffmann hebt Gautier die präzise Wahrnehmungs- und Darstellungsfähigkeit des romantischen Dichters hervor. Mit einem antikisierenden Bild spricht er Hoffmann schließlich nicht weniger als die künstlerische Kraft zu, den „Lichtfunken des Prometheus“ wieder entzündet zu haben.

Zur Vertiefung:

- Nikolas Immer: Die Adoption der schweifenden Phantasie. Zur Hoffmann-Rezeption bei Théophile Gautier. In: „Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien“. Théophile Gautier als Wegbereiter der Moderne. Hg. von Kirsten von Hagen und Stephanie Neu. Bonn 2017, S. 87–103.

- Nikolas Immer: Romantischer Vampirismus. Polidori – Hoffmann – Gautier. [Unpublizierter Vortrag, gehalten am 15. März 2019 auf dem Workshop ‚Gautier und die Romantik‘ an der Justus-Liebig-Universität Gießen].

Nikolas Immer

Nikolas Immer