Zur Ausstellung „Unheimlich Fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022“ bieten wir ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Führungen, Workshops, Gesprächsreihen, Buchvorstellungen für unterschiedliche Altersgruppen an.

Hier finden Sie einen Überblick über unsere nächsten Veranstaltungen im Oktober und November:

1. Oktober 2022 – Schrift-Workshop mit Stefanie Weigele: Mit Gänsekiel und Nussbaumtinte – Zauber der Kurrentschrift

Hattet ihr schon einmal einen alten Brief in der Hand, dessen Schrift vertraut und doch fremd wirkt, in denen einzelne Wörter lesbar sind, der Großteil des Textes völlig unleserlich – fast wie eine Geheimschrift – erscheint? Das Faszinierende an dieser Kurrentschrift (um die es sich mit großer Sicherheit handelt) ist, dass sie über mehrere Jahrhunderte im Gebrauch war, und im Prinzip auch mit Füllern, Feinlinern und Kugelschreibern geschrieben werden kann. Die Menschen zu Hoffmanns Zeit benutzten zum Schreiben einen Gänsekiel, später Stahlfedern. Beide Schreibgeräte probieren Sie im Workshop aus. In der Ausstellung werden wir uns zu Beginn kurz auf die Suche nach handgeschriebenen Briefen machen, danach lernt ihr die Grundstriche und das Schreiben von Buchstaben und Wörtern und was es beim Benutzen eines Gänsekiels und einer Stahlfeder zu beachten gibt. Das Schreiben einer eigenen Grußbotschaft in Kurrent schließt den Kurs ab. Für alle Interessierten ab 14 Jahren.

Eintritt frei, mit Anmeldung

Workshop um 12.30 Uhr

Workshop um 15.30 Uhr

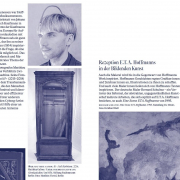

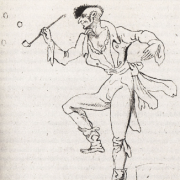

4. Oktober 2022, 16 Uhr – Themenführung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022: E.T.A. Hoffmann als Rezipient und Produzent bildender Kunst

Hoffmann hat sich in seinen literarischen Werken auf über 50 Maler bezogen, von historischen Größen wie Callot, Raphael, Rembrandt bis zu heute kaum bekannten Zeitgenossen wie Hummel und Kolbe. Besonders das Hin und Her zwischen bildender Kunst und Literatur bei Hoffmann wird in dieser Führung beleuchtet: seine literarische Reaktion auf die unterschiedlichsten Maler, Zeichnungen von seinen eigenen literarischen Figuren, von Zeitgenossen, Selbstportraits und politische Karikaturen.

Eintritt frei, mit Anmeldung

6. Oktober 2022, 13 Uhr – Lunch-Führung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022

Nutzen Sie Ihre Mittagspause und lassen Sie sich an 4 Terminen von Mitte August bis Mitte Oktober, jeweils donnerstags um 13 Uhr, in einer halbstündigen Führung von E.T.A. Hoffmann begeistern.

Eintritt frei

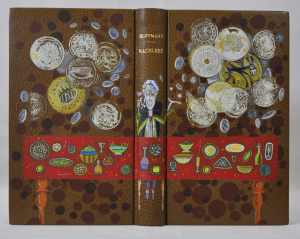

6. Oktober 2022, 18 Uhr – Buchvorstellung: Kreisleriana | Die Automate | Der Magnetiseur. Drei Erzählungen

Karikaturist, Kapellmeister, Komponist – E.T.A. Hoffmann war viel mehr als „nur“ der große Schriftsteller der Romantik. Diese prächtige Ausgabe würdigt den Mehrfachkünstler mit einem Trio seiner Erzählungen: Kreisleriana, Die Automate und Der Magnetiseur. Motivische Verbindungen setzt Illustrator Christian Gralingen in illustrierten Intermezzi in Szene und stellt den eigenen Zeichnungen Hoffmann’sche Originale gegenüber. Carola Pohlmann (Staatsbibliothek zu Berlin) spricht mit Christian Gralingen und Marie-Theres Stickel (Lektorin Büchergilde Gutenberg) über die Entstehung dieses Bandes, die Arbeit »mit« E.T.A. Hoffmann und die Begegnung von Kunst, Musik, Wissenschaft und Wahnsinn.

Eintritt frei, Anmeldung erbeten

8. Oktober 2022, 9 Uhr – Rap-Workshop mit sUPpress: Facts and Fiction – Autofiktionales Erzählen im Rap

Bei E.T.A. Hoffmann verschwimmen häufig die Grenzen zwischen Facts und Fiction. So erfindet er die Figur des Kapellmeister Kreislers, in dem ganz viel von ihm selbst steckt, und ist gleichzeitig so in ihm gefangen und fasziniert, dass er selbst zu Kreisler wird und sogar seine Briefe so unterschreibt. Die Realität wird Fantasie, die Fantasie zur Realität. Gerade der Rap bietet sich zum Erzählen an: von seinem Leben, Hoffnungen und Träumen – so wie man ist oder was man gerne wäre. In diesem Musik-Workshop lernt ihr – neben einer kurzer Einführung in Hoffmanns Facts and Fiction – die Wurzeln der HipHop-Bewegung am Beispiel Rap kennen. Nach einer kurzen audiovisuellen und einigen praktischen Rhythmus-, Reim- und Dynamik-Übungen bekommt ihr die Gelegenheit, einen eigenen Raptext (vielleicht ja über euch selbst und euer „So-wäre-ich-gerne“) zu verfassen. Die Ergebnisse werden bei Interesse vor der Gruppe präsentiert und diskutiert. Inhalt dieses Workshops ist eine eigene, kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Rap, sowie eine kritische Betrachtung gängiger, medialer Klischees dieses Musikgenres. Für alle Interessierten zwischen 14 bis 18 Jahre.

– Die Veranstaltung muss leider entfallen –

8. Oktober 2022, 14 Uhr – Stadtführung: Die Stadt in E.T.A. Hoffmanns Kopf

„Das lebendige Leben der großen Stadt, der Residenz wirkt doch nun einmal wunderbar auf das Gemüt“, schreibt E.T.A. Hoffmann 1820 über Berlin. Seine Texte, an Originalschauplätzen gelesen, lassen die damalige Großstadt im Geist wiederauferstehen. Die mentale Kartografie des Dichters hat sich zudem in einem Stadtplan niedergeschlagen, den Hoffmann eigenhändig mit realen und erfundenen Figuren bevölkert hat. Ein Spaziergang durch das heutige Berlin mit Hoffmanns Augen.

– Der Termin ist leider bereits ausgebucht. –

11. Oktober 2022, 18 Uhr – Onlinevortrag: E.T.A. Hoffmann illustrieren

Dorothee Ader (Leiterin des Klingspor-Museums Offenbach) im Gespräch mit Vitali Konstantinov (Ukraine/Deutschland, Comic-Zeichner), Valeriy Kungurov (Russland/Deutschland, freier Illustratior), Florian Torres (Frankreich, Verleger) und Beate Sommerfeld (Polen, Illustrationsforscherin).

Eintritt frei

13. Oktober 2022, 18 Uhr – Feierabend-Führung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022

Beginnen Sie Ihren Feierabend mit E.T.A. Hoffmann! An 6 Terminen von Mitte August bis Ende Oktober laden wir Sie zu einer halbstündigen Führung durch unsere Ausstellung ein.

Eintritt frei

15. Oktober 2022, 14 Uhr – Künstlerworkshop mit Michael Bensman: Hoffmanniaden.

In E. T. A. Hoffmanns Geschichten entstehen Welten, in denen Traum und Realität verschwimmen. Ähnlich mischt sich auch in einer Collage vollkommen Unterschiedliches – Ungewöhnliches und Alltägliches. Nach einem kurzen Rundgang durch die Ausstellung – auf der Suche nach Fantasie und Wirklichkeit – werden in diesem Workshop mit dem Buchkünstler Michael Bensman in einer gemeinschaftlichen Collage Bilder, Worte, Kunstformen und Materialien gemischt und – auf den Spuren des großen Erzählers – zu einem neuen fantastischen Ganzen zusammengefügt. Für alle Interessierten zwischen 14 bis 16 Jahren.

Eintritt frei, mit Anmeldung

18. Oktober 2022, 16 Uhr – Themenführung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022: E.T.A. Hoffmann als Star – der Künstler der bürgerlichen Gesellschaft in Berlin

Von der Nachwelt wahrgenommen wurde E.T.A. Hoffmann als Inbegriff des romantischen Künstlers, Einzelgänger, Außenseiter, Kauz. Figuren, die diesem Bild entsprechen, hat Hoffmann zwar nicht wenige erdichtet, aber mit dem Erfolg der Oper Undine wurde er, der in Berlin am Kammergericht erfolgreicher Jurist und Mittelpunkt eines Dichterkreises war, zum Star der hiesigen bürgerlichen Gesellschaft, der das auch auskostete. E.T.A. Hoffmanns Leben als gefeierter Künstler im Berlin der 1810er Jahre steht im Mittelpunkt dieser Führung.

Eintritt frei, mit Anmeldung

19. Oktober 2022, 16 Uhr – Vortrag von Michael Bienert: Tee, Bier, Wein, Punsch oder Sekt? E.T.A. Hoffmann als Nachtschwärmer

In Berliner Teegesellschaften fühlte der Dichter sich nicht wohl. Lieber hat er in Restaurants geschlemmt und in Weinhäusern enorme Schulden angehäuft. Im Weinkeller von Lutter & Wegner wurde E. T. A. Hoffmann zur Publikumsattraktion. Als legendäre Erscheinung des Berliner Nachtlebens geistert er über die Opernbühnen der Welt und schmückte lange Zeit Sektetiketten. Was hatte Berlin um 1820 dem Nachtschwärmer zu bieten und wie wurde ein Mythos daraus?

Eintritt 10 Euro (inkl. 1 Glas Wein, Wasser und Brezel)

– Der Termin ist leider bereits ausgebucht. –

20. Oktober 2022, 13 Uhr – Lunch-Führung durch die Ausstellung Unheimlich Fantasisch – ETAH 2022

Nutzen Sie Ihre Mittagspause und lassen Sie sich an 4 Terminen von Mitte August bis Mitte Oktober, jeweils donnerstags um 13 Uhr, in einer halbstündigen Führung von E.T.A. Hoffmann begeistern.

Eintritt frei

22. Oktober 2022, 14 Uhr – Stadtführung: Die Stadt in E.T.A. Hoffmanns Kopf

„Das lebendige Leben der großen Stadt, der Residenz wirkt doch nun einmal wunderbar auf das Gemüt“, schreibt E.T.A. Hoffmann 1820 über Berlin. Seine Texte, an Originalschauplätzen gelesen, lassen die damalige Großstadt im Geist wiederauferstehen. Die mentale Kartografie des Dichters hat sich zudem in einem Stadtplan niedergeschlagen, den Hoffmann eigenhändig mit realen und erfundenen Figuren bevölkert hat. Ein Spaziergang durch das heutige Berlin mit Hoffmanns Augen.

– Der Termin ist leider bereits ausgebucht. –

23. Oktober 2022, 10 Uhr – Unheimlich Fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022: Führung durch die Ausstellung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen

Blinde und sehbeeinträchtigte Personen sind am Sonntag, den 23.10., 10 Uhr eingeladen, die Ausstellung „Unheimlich Fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022“ in besonderer Weise zu erleben. Anhand von fünf exemplarischen Tastobjekten und Musikbeispielen wird E.T.A. Hoffmanns Welt in besonderer Weise erfahrbar.

Eintritt frei, Anmeldung erbeten

23. Oktober 2022, 14 Uhr – Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022: Führung durch die Ausstellung für taube und hörbeeinträchtigte Menschen in Gebärdensprach

Am Sonntag, den 23. 10, 14 Uhr bietet die Staatsbibliothek zu Berlin eine Führung durch die Ausstellung „Unheimlich Fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022“ an, die sich durch gebärdensprachliche Übersetzung besonders an taube und hörbeeinträchtigte Menschen richtet.

Eintritt frei, Anmeldung erbeten

25. Oktober 2022, 18 Uhr – Onlinevortrag: E.T.A. Hoffmann übersetzen

Der Germanist und Übersetzer Matteo Galli im Gespräch mit den Übersetzerinnen Maria Aparecida Barbosa (Brasilien), Gülperi Zeytinoğlu (Türkei) und Eliza Karminska (Polen).

Eintritt frei

26. Oktober 2022, 16 Uhr – Vortrag von Markus Bernauer: Der Student Anselmus, Doctor Dapertutto und Peter Schlemihl spazieren über den Gendarmenmarkt. E.T.A. Hoffmann und die Großstadt

Als ‚Gespensterhoffmann‘ ist er weltberühmt geworden, aber E.T.A. Hoffmann war auch einer der frühesten Erzähler der Großstadt Berlin. Er erweiterte sein Berlin um die phantastische Welt und bevölkerte es mit literarischen Figuren. Die wirkliche Stadt brauchte er als festen Boden für seine unheimlichen Geschichten. Als Flaneur, Theater-, Salon- und Weinhausbesucher nahm er auch selbst am urbanen Leben teil und beobachtete dieses bis zuletzt aus seinem Fenster Ecke Tauben- und Charlottenstraße.

Eintritt 10 Euro (inkl. 1 Glas Wein, Wasser und Brezel), mit Anmeldung

27. Oktober 2022, 18 Uhr – Feierabend-Führung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022

Beginnen Sie Ihren Feierabend mit E.T.A. Hoffmann! An 6 Terminen von Mitte August bis Ende Oktober laden wir Sie zu einer halbstündigen Führung durch unsere Ausstellung ein.

29. Oktober 2022, 11 Uhr – Kurator:innenführung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022

Die Kurator:innen der Ausstellung nehmen Sie mit in E.T.A. Hoffmanns unheimlich-fantastische Welt.

Eintritt frei, mit Anmeldung

31. Oktober 2022, 18 Uhr – Lesung mit Hans-Jürgen Schatz

Ritter Gluck ist eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann, die zunächst am 15. Februar 1809 in der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ erschien. Sie spielt im Tiergarten und um die Friedrichstraße herum, ist also recht berlinerisch, wenngleich auf die Musik konzentriert und schon etwas gespenstisch anmutend. Dazu, ebenfalls der Musik verpflichtet, zwei Satiren aus der Kreisleriana. Der Kapellmeister Johannes Kreisler wird zurecht als der Inbegriff der romantischen Künstlernatur gesehen.

Eintritt frei, Anmeldung bitte an freunde@sbb.spk-berlin.de

1. November 2022, 16 Uhr – Themenführung durch die Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022: E.T.A. Hoffmann als Jurist und das Verhältnis zu seinen Verlegern

Hoffmann agierte bei der Suche und im Umgang mit seinen Verlegern äußerst geschickt. Er nutzte Freundschaften, ohne sie auszunutzen, wie zum Verleger Kunz in Bamberg, und ließ sich von seinem Kollegen Hitzig am Kammergericht gerne mit Reimer in Berlin bekannt machen. Als Richter am Kammergericht und Mitglied der Immediat-Untersuchungs-Kommission während der Demagogenverfolgung setzte sich Hoffmann für den als unschuldig erkannten Turnvater Jahn und dessen Freilassung ein.

Eintritt frei, mit Anmeldung

2. November 2022, 17 Uhr – Kurator:innenführung zur Finissage der Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022

Die Kurator:innen der Ausstellung nehmen Sie mit in E.T.A. Hoffmanns unheimlich-fantastische Welt.

Eintritt frei, Anmeldung erbeten

2. November 2022, 18 Uhr – Finissage zur Ausstellung Unheimlich Fantastisch – ETAH 2022

Drei Monate war es in der Staatsbibliothek Unheimlich Fantastisch! Mit der Finissage möchten wir mit Ihnen gemeinsam das Ende unserer Ausstellung feiern, bevor ein Großteil der Exponate ins Deutsche Romantik-Museum (Frankfurt am Main) umzieht.

Eintritt frei, mit Anmeldung

Alle Informationen zu den Terminen sowie weitere Veranstaltungen Sie in der Programmbroschüre (bis einschl. Oktober) und im Veranstaltungskalender (etah2022.de)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!