„Gedankenspiele“ – Ausstellung im Kaliningrader Gebietsmuseum für Geschichte und Kunst (Russland)

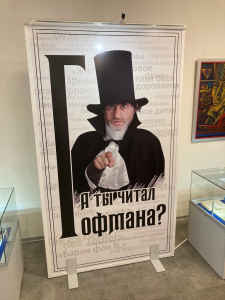

Valentina Pokladova neben dem Ausstellungplakat © Kaliningrader Gebietsmuseum, 2024

Bereits zum 19. Mal hat 2024 die Kunsthistorikerin Valentina Pokladova zeitgenössische Künstler eingeladen, sich mit E. T. A. Hoffmann zu beschäftigen. Sie ist in der E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft keine Unbekannte, denn sie wurde im Mai 2014 mit der Medaille der Gesellschaft ausgezeichnet. Für die diesjährigen Hoffmaniana lautete das Motto Gedankenspiele. Es wird also ausdrücklich nicht zu einer Illustration eines Werkes von E. T. A. Hoffmann eingeladen, sondern es sind freie Assoziationen möglich. Über 50 Künstler sind diesem Aufruf gefolgt. Sie stammen meist aus der Kaliningrader Oblast, aber auch aus Moskau, St. Petersburg oder etwa aus Nowsibirsk. Das Ausstellungsformat und die Tatsache, dass in Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg in Ostpreußen, dieses Genie zur Welt kam, hat sich in Russland herumgesprochen. Besonders herausragende Kunstwerke werden vom Museum angekauft, manchmal schenken Künstler ihre Arbeiten auch an das Museum. So ist im Laufe der Jahre ein beachtlicher Fundus zusammengekommen, der 2021 in einem Katalog zusammengefasst wurde, und auf den auch für diese Ausstellung zurückgegriffen werden konnte.

Das schwarz-weiß gemusterte Spielbrett gab das Grundmotiv für die diesjährige Hoffmann-Ausstellung Gedankenspiele. Im Ausstellungssaal begrüßt den Besucher überlebensgroß als Kostümierung E. T. A. Hoffmann selbst, hoch oben über ihm schwebend sein Markenzeichen, der schwarze Zylinderhut. Zwei Musen begleiten ihn, es könnten auch Dora oder Julia, seine schmerzvoll unerfüllten Liebessehnsüchte sein. Oder ist eine von beiden auch Michaela, seine treusorgende Ehefrau? Gedankenspiele.

Details der Mittelinstallation © Iris Berndt, 2025

Von der Decke hängen Gedankensplitter aus seinen Werken in Form von kurzen Zitaten herab, sehr markant: „Das Denken; meinte Knarrpanti sei an und vor sich selbst schon eine gefährliche Operation.“ („Meister Floh„). Weitere finden sich auf bunt gestalteten Würfeln und sind um die Gruppe in der Mitte herumgewürfelt und übereinandergestapelt zum Halt gekommen. Eines aus den Serapionsbrüdern mahnt uns, die guten Freundschaften zu pflegen: „Die Geliebte, die wir verlassen, der Freund von dem wir uns trennen mußten, verloren sind beide für uns auf immer! — Die, die wir vielleicht nach Jahren wiedersehen, sind nicht mehr dieselben, von denen wir schieden, und sie finden ja auch uns nicht mehr wieder!“ (Einführung „Serapionsbrüder“). Diese Würfel sind zugleich Stellfläche für erste Objekte, allen voran den Nussknacker-Variationen. Denn E. T. A. Hoffmann kennt in Russland jedes Kind durch Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“.

„Kinder, Schüler und ihre Großeltern kommen regelmäßig in der Winterszeit in unsere Hoffmann-Ausstellungen. Unsere Spaziergänge, Lesungen und Aktionen in der Ausstellung sind nachgefragt. Schon die Eröffnung ist eine beliebte Veranstaltung, es gibt immer eine Tanzaufführung. Am 24. Januar 2024 feiern wir gemeinsam in der Ausstellung E. T. A. Hoffmanns Geburtstag.“, erzählt mir Kuratorin Valentina Pokladova. Außerdem findet seit zehn Jahren während der Hoffmaniana auch der von Boris Bartfeld, dem Physiker und Schriftsteller sowie Vorsitzendem des Schriftstellerverbandes des Kaliningrader Gebietes, geleitete Schreibwettbewerb „Russischer Hoffmann“ statt. „Dieser Literaturwettbewerb zieht die Aufmerksamkeit tausender Literaturinteressierter und Dichter aus der ganzen Welt an“, beschreibt es Valentina Pokladova.

Um den Ausstellungsmittelpunkt mit E. T. A. Hoffmann sind locker Vitrinen und Raumteiler angeordnet, die den großen Saal in kleine Kabinette einteilen. Die Anordnung folgt keiner Systematik und erst recht keiner, die von den Künstlern und deren Herkunft bestimmt ist, über deren Wohnort und Werdegang ich überhaupt erst durch Valentina erfahre. Es ist vielmehr so, dass die Künstler an einem Ganzen mitwirken und nicht ihr einzelnes Werk, sondern die Korrespondenz der Werke im Raum das Entscheidende ist. Was zählt, ist das im intensiven Dialog der Künstler mit der Kuratorin über mehrere Monate – wie mir Valentina Pokladova sagt – erarbeitete Gesamtkunstwerk. Der Platz des einzelnen Werkes im Ganzen ist von seinen Motiven und seiner Form bestimmt. Da gibt es eine Drachen-Ecke, ich finde ein den Blumen und dem Tanz geweihtes Kabinett mit extravaganten Kleidern, phantasievollen Ballettschuhen, Keramik und Glas, eine Schlangen-Vitrine und ernste, dunkle sowie helle, kleine und große Werke.

Ausstellungseröffnung, Foto: Igor Duplinski, 2024 © Gebietsmuseum Kaliningrad

Manche der Künstler, so erzählte Valentina Pokladova, haben vor Jahren von E. T. A. Hoffmann nur die Oper „Hoffmanns Erzählungen“ und das Ballett gekannt. Inzwischen sind sie begeisterte Leser seines Werkes. „Der Sandmann“ oder „Kater Murr“ zählen dabei neben dem Hauptwerk „Der Goldene Topf“ zu den wohl beliebtesten. Valentina blickt hier auf fast 30 Jahre am Kaliningrader Gebietsmuseum: „Dank unserer Ausstellungen sind Theaterproduktionen entstanden – in den Schauspiel- und Musiktheatern, Hoffmanns musikalische Werke werden von Orchestern aufgeführt – Sinfonie- und Volksorchestern. Das Museum der Schönen Künste arbeitet auch mit Künstlern zusammen. Unsere Regionalzeitschrift „Baltika“ hat wiederholt Materialien über Hoffmaniana gedruckt, darunter auch meine. Wir haben drei Wanderausstellungen gemacht, die regelmäßig in verschiedenen Städten der Region sowie in Moskau, Elabuga (Tatarstan) und im Haus von Tjutschew (Ovstug bei Brjansk) gezeigt werden. Eine Ausstellung aus unseren Mitteln mit Unterstützung der Kulturstiftung (Moskau) war in Rostow am Don zu sehen.“

Dmitri Dermidenko: „Hast Du schon E. T. A. Hoffmann gelesen?“ © Iris Berndt, 2025

Trotzdem hat der Chefgestalter des Kaliningrader Gebietsmuseum, Dmitri Dermidenko, augenzwinkernd noch einen übermannshohen Aufsteller gefertigt (2024), der das berühmte amerikanische „Uncle Sam“ Rekrutierungs-Plakat von 1917 weiterentwickelt, so dass dieser bzw. eine russische Variation von ihm jetzt fragt: „Hast Du schon E. T. A. Hoffmann gelesen?“. Das Plakat findet sich im vorderen Bereich der Ausstellung, in welchem auch in drei Vitrinen historische deutsch- und russischsprachige Ausgaben E. T. A. Hoffmanns und eine Auswahl der zahlreichen Kataloge des Museums zu sehen sind. Ich entdecke etwa das deutschsprachige Verzeichnis der bildkünstlerischen Werke E. T. A. Hoffmanns von Dietmar E. Ponert oder das monumentale, 2024 erschienene Verzeichnis von E. T. A. Hoffmann-Illustrationen von mehr als 900 Künstlern, das Elke Riemer-Buddecke erarbeitete. Die E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft kann auf eine längere Zusammenarbeit mit dem Kaliningrader Gebietsmuseum für Geschichte und Kunst zurückblicken. Bereits 2013 und 2017 gab es Sonderausstellungen aus Kaliningrad im Hoffmann-Haus in Bamberg. Mit jüngsten Schenkungen etwa der ersten wissenschaftlichen Biographie zum Künstler von 1920 ebenso wie älteren mehrbändigen Ausgaben und dem wunderbaren Katalog der Hoffmann-Ausstellung 2022 in der Berliner Staatsbibliothek wurden diese Kontakte wieder intensiviert. Das Museum antwortete herzlich mit einer Schenkung seiner Kataloge. Valentina Pokladova selbst ist dankbar für diesen Austausch und diese Arbeitsmaterialien, denn sie versteht sich mit allem Schalk und großer Phantasie, die sie bei ihrer Arbeit entwickelt, immer auch als gründliche Wissenschaftlerin. Vielleicht ist überhaupt diese enge Verbindung von Kreativität und Ernsthaftigkeit, bei der Wissenschaft und Kunst noch nicht auf getrennten Gleisen fahren, das Wesen der russischen E. T. A. Hoffmann-Rezeption. Bei der Bildenden Kunst ist es im Grunde ähnlich, sie setzt auf Realistisches und Surreales gleichermaßen, knüpft an Traditionen an bis zurück auf die mit mehreren Malschichten arbeitende Ikonenmalerei und pflegt ebenso moderne Acryl- und Mischtechnik. Dabei ist die Malerei auch von expressiven oder pointilistischen Formen inspiriert, nie tritt sie – in dieser Ausstellung zumindest – rein abstrakt auf.

Ein Gedankensplitter schneite Anfang des Jahres mit einem Neujahrswunsch herein und wurde noch in die Ausstellung eingefügt: Er kam mit der Post aus Australien, und zwar vom Russischen Klub in Sydney, den es dort seit 1924 gibt. Beigelegt war Band 6 einer E. T. A. Hoffmann-Anthologie, die 1897 in St. Petersburg erschien – mit schönen Stempeln und Besitzerwidmungen auf der Haupttitelseite, die schon wieder Geschichten erzählen.

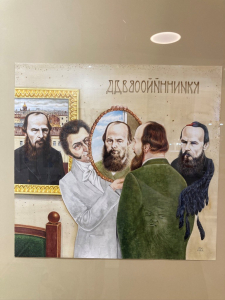

Igor Lysenko: „Doppelgänger“ © Kaliningrader Gebietsmuseum 2025

Valentina sind die Besucher am liebsten, die kreuz und quer ihrer Laune folgen und sich von der Ausstellung anregen lassen. Mein Favorit ist eine surreale Begegnung von E. T. A. Hoffmann mit Fjodor Dostojewski, die von Igor Lysenko stammt, der dem Werk (Aquarell und Mischtechnik auf Papier), 2023 den Titel „Der Doppelgänger“ gab: Auf diesem hält Hoffmann einen Spiegel, hinter welchem er durchnächtigt und etwas sorgenvoll hervorschaut, und in welchem sich der russische Schriftsteller, der vielen bis heute als der tiefste ihrer Autoren gilt, ansehen kann. Das Besondere: Dostojewski kann sich in diesem Spiegel in die Augen sehen, der Betrachter ist heimlicher Beobachter dieses Momentes, denn Dostojewski steht mit dem Rücken zum Betrachter und E. T. A. Hoffmann blickt intensiv auf den Schriftsteller. Umgeben ist die Szene von zwei weiteren Dostojewskis, auf welchem dieser jedoch blicklos in sich gefangen ist. E. T. A. Hoffmann hat Dostojewski die Augen geöffnet! Das Phantastische, das in der russischen Literatur damals noch keine Heimat hatte, befreite Dostojewski zu produktivem Weiterschreiben. Ein anderer Maler ist Alexander Derkash, der im letzten Jahr mit einem Gemälde und in diesem gleich mit dreien dabei. Er ist eigentlich Arzt, pflegte aber die Malerei Zeit seines Lebens, so dass sie ihm jetzt eine treue Gefährtin geworden ist. Er versetzt sich in Hoffmanns Mitleiden bei der Erschaffung seiner Figuren. Als Puppenspieler von Klein Zaches, der die Fäden des kleinen Gernegroß in der Hand hält, hat die junge Malerin Tamara Wasiljauskene E. T. A. Hoffmann gesehen.

Olga Uljanova: „Fee Rosabelverde“, Mischtechnik auf Leinwand © Iris Berndt, 2025

Länger bleibe ich vor Olga Uljanowas „Fee Rosabelverde“ stehen – ein Gemälde, das in sich die ganze Ruhe der Tradition trägt, besonders die der italienischen Frührenaissance. Auf der Finissage habe ich noch Gelegenheit sie persönlich kennenzulernen und neben ihrem Bild zu fotografieren. Ich erfahre, dass sie die Kunstschule in Jaroslawl absolvierte, mit ihrem Mann inzwischen seit 50 Jahren in der Kaliningrader Oblast lebt und bis vor 20 Jahren mit künstlerischen Webarbeiten hervorgetreten ist, für die sie wesentliche Anregung aus der großartigen Webschule in Riga/Lettland empfing. Wie die meisten Künstler verdient sie ihren Lebensunterhalt in angestellter Arbeit, sie ist Kunstpädagogin in einem Kinderheim.

Es fehlt hier der Platz, um wenigstens auf die schönsten Bilder einzugehen! Aber was heißt schon „schön“; beim zweiten Blick gefallen mir die gleich drei Musen Hoffmanns auf Keramikplatten von Waleri Kusnezow besonders. Sie erinnern an Arcimboldos vegetabile Porträts und sind zugleich von großer Sinnlichkeit. Stehen bleibe ich auch bei dem Bild mit dem über der Kurischen Nehrung fliegenden Drachen. Es stammt von Vitali Iwanischtschew, der sich auf die im dortigen Rositten spielende Erzählung „Die Majoratsherren“ bezieht. Er hat auch einen Text dazu verfasst, wie andere Künstler etwa Zitate von E. T. A. Hoffmann neben ihre Werke setzten. Derlei ist manchmal hilfreich für den Einstieg in die Gedanken der Künstler. Denn der heutige Museumsbesucher ist ein medial verwöhntes Wesen, das auf schnelles Wahrnehmen und Weitergehen trainiert ist. Damit verbindet sich auch das einzige Manko der Ausstellung. Es gibt keinen Katalog. Deshalb seien die Kaliningrader Gedankenspiele wenigstens in diesen Gedankensplitter erinnert. Vielleicht auch mit der Aussicht darauf, dass die 20. Ausstellung im nächsten Jahr, die dem 250. Geburtstag E. T. A. Hoffmanns gewidmet sein wird, für Freunde E. T. A. Hoffmanns noch einen besonderen Anreiz zum Besuch Kaliningrads bietet.

Valentina Pokladova hat noch besondere Träume: „Ich hoffe, dass wir eines Tages ein Hoffmann-Festival veranstalten werden. Nicht umsonst hat unser wunderbarer Dirigent Waleri Gergijew gesagt, dass das Ballett ‚Der Nussknacker‘, das vor allem am Vorabend des Jahreswechsels so viel Aufsehen erregt, unbedingt auf der Bühne der Filiale des Bolschoi-Theaters in Kaliningrad [derzeit im Rohbau vollendet, IB] gezeigt werden sollte, in der Geburtsstadt von E. T. A. Hoffmann. Wir werden natürlich an der künftigen Hoffmann-Jubiläumsausstellung arbeiten, und wir möchten, dass dieses Datum nicht unbemerkt bleibt, insbesondere in zwei Ländern – Russland und Deutschland. Es wäre interessant, die Werke zeitgenössischer deutscher Künstler kennen zu lernen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Gäste aus Städten zu sehen, die mit Hoffmanns Leben verbunden sind – schließlich sind wir mehr als alle anderen durch kulturelle Fäden verbunden.“

Zu Iris Berndt:

Iris Berndt ist Kunsthistorikerin, Historikerin und Autorin. Sie verfügt über Erfahrung in Konzeption und Durchführungen von Ausstellungen und Sammlungsprojekten. Sie war als Direktorin des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin tätig und hat einen Bezug zu Russland durch Stipendien an bedeutenden Kulturinstitutionen.

Zum Ausstellungsraum im Kaliningrader Gebietsmuseums für Geschichte und Kunst:

Der annähernd quadratische große Ausstellungsraum von etwa 25 x 20 Metern befindet sich im Obergeschoss des Kaliningrader Gebietsmuseums für Geschichte und Kunst gleich neben dem großen Veranstaltungsaal. In einem übrigens alten repräsentativem Museumsgebäude am Schlossteich im Zentrum der Stadt, 1912 als Stadthalle eingeweiht. Das Gebäude wurde im August 1944 durch das angloamerikanische Bombardement ebenso wie die Kämpfe im April 1945 schwer beschädigt. Von 1981 bis 1986 wurde es in den historischen Formen wiedererrichtet und 1991 zog in dieses Gebäude das bereits 1946 neubegründete Gebietsmuseum. Das Museum widmet sich der Geschichte und Kunst des nördlichen Ostpreußens, das in Folge der Verhandlungen zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges an Russland überging. Das Vielspartenhaus beherbergt geologische und archäologische Ausstellungen ebenso wie etwa ein Diorama zum „Sturm auf Königsberg“ und eine Ausstellung zur Sowjetzeit im Kaliningrader Gebiet und zur Herkunft seiner Menschen. Jährlich werden etwa zehn Sonderausstellungen durchgeführt.

Bettina Wagner, Foto: Gerald Raab

Bettina Wagner, Foto: Gerald Raab Christina Schmitz, Foto: Staatsbibliothek zu Berlin.

Christina Schmitz, Foto: Staatsbibliothek zu Berlin.  © Claire Illouz | Steffen Faust

© Claire Illouz | Steffen Faust

Benjamin Schlodder, Foto: SBB-PK

Benjamin Schlodder, Foto: SBB-PK

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!