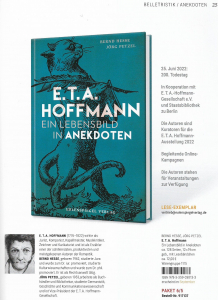

E.T.A. Hoffmanns Stadterkundungen und Stadtlandschaften. Herausgegeben von Tiziana Corda / Jörg Petzel. Würzburg: Königshausen & Neumann 2018. 168 S.

Ende Dezember 2018 erschien der Tagungsband E.T.A. Hoffmanns Stadterkundungen und Stadtlandschaften.

Der Band enthält elf überarbeitete Vorträge namhafter Germanisten und Komparatisten, die 2017 bei der Berliner Tagung E.T.A. Hoffmanns Stadterkundungen und Stadtlandschaften referiert haben. Die Beiträge eröffneten neue, interessante Erkenntnisse und Anregungen über E.T.A. Hoffmanns Literarisierung von deutschen und italienischen Landschaften und Städten – Berlin, Rom, Neapel.

Berlin, das in mehreren Erzählungen – von Ritter Gluck über Das öde Haus bis hin zu Des Vetters Eckfenster – die historische Kulisse für Hoffmanns Stadtbeschreibungen darstellt, wird in allen Facetten beleuchtet.

Die preußische Hauptstadt, die um 1800 mit ihrem rasanten Bevölkerungswachstum zum beliebten Reiseziel wurde, erscheint in Hoffmanns Werk als Mikrokosmos und als Bündelung der Vielfalt auf kleinem Raum. Die Großstadt im Umbruch wird mit seinen düsteren und hellen Bruchstücken dargestellt. Gespensterhäuser (Das öde Haus), Weinkeller (Die Brautwahl), Gartenlokale (Ritter Gluck, Aus dem Leben dreier Freunde) mit einem bürgerlichen Publikum und grotesk wirkenden Außenseitern bilden das neue Szenario dieser Stadt. Der Antisemitismus, der sich seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon in Preußen ausgebreitet hatte und der ein wichtiges Motiv in Erzählungen wie Die Brautwahl, Die Irrungen / Die Geheimnisse ist, wird unter Einbeziehung antisemitischer Literatur wie Carl Sessas Stück Unser Verkehr sowie Wilhelm d’Elpons Erzählung Herz der Große beleuchtet.

Anders als viele seiner Zeitgenossen ist Hoffmann bekanntlich nie in Italien gewesen und musste, mangels eigener Erlebnisse und Erfahrungen, mit zeitgenössischen Quellenwerken arbeiten. Die Stadt Rom fasziniert Hoffmann als teatro mundi und wird in seinen Erzählungen Prinzessin Brambilla und Signor Formica mithilfe literarischer Quellen wie u.a. Reisen eines Deutschen in Italien von Karl Philipp Moritz und Das Römische Carneval von Johann v. Goethe zum Schauplatz theatralischer Inszenierungen.

Kaum eine andere italienische Stadt ist in Hoffmanns Werk so präsent und so strukturprägend wie Neapel, die Stadt unter dem Vulkan. Das italienische Lokalkolorit und vor allem die für die Zeit typische und klischeehafte dargestellte Italianität besitzen in einigen Erzählungen (Ignaz Denner, Kater Murr) eine neapolitanische Prägung, die sich als ausschweifende heidnische Lebensart offenbart.

Der einführende Beitrag dieses Tagungsbandes Unter dem Vulkan. Goethe, de Sade, E.T.A. Hoffmann vermittelt die Faszination für den Vesuv als mysteriös-unheimliche Brutstätte und betont zugleich den interdisziplinären Charakter.

Im Kontrast zu Hoffmann und seinem Werk kommen in zwei Beiträgen auch italienische und deutsche Dichter zu Wort, die lange oder zeitweilig in Italien lebten.

Ludwig Tieck unternahm von Sommer 1805 bis Sommer 1806 ein romantisches Wandern von Stadt zu Stadt; die berühmten Städte auf seinem Hin- und Rückweg – Venedig, Bologna, Florenz, Rom – hat er in seinen Reisegedichte[n] eines Kranken gewürdigt.

Alessandro Manzoni hat hingegen die Metropole Norditaliens, Mailand, als Ort der Handlung für seinen berühmten historischen Roman I Promessi Sposi (erste Fassung 1827) gewählt: die konkrete, rationale Stadtbeschreibung löst sich von der romantischen Topografie und kündigt bereits den literarischen Realismus an.

Inhaltsverzeichnis

Patrizio Collini (Florenz): Unter dem Vulkan: Hoffmann, Sade, Goethe

Matteo Galli (Ferrara): Effet du réel und inemendabilità: Realismus reloaded bei E.T A. Hoffmann

Joachim Küpper (Berlin): Das Mailand von Manzonis I Promessi Sposi

Tiziana Corda (Berlin): Rom als Schauplatz des theatralischen Erzählens: Signor Formica und Prinzessin Brambilla

Elena Agazzi (Bergamo): Das öde Haus im Zeichen der Fledermaus. Stadtgeschichten, Landgeschichten

Walter Schmitz (Dresden): Ludwig Tieck: Stadtbilder – Stadtentwurf – Stadtwirklichkeit

Elena Giovannini (Bologna):E.T.A. Hoffmanns Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde: düstere und helle Bruchstücke der Großstadt Berlin

Klaus Deterding (Berlin): Hoffmann, der Türmer

Giulia Ferro Milone (Verona): Weiblichkeitskonstruktionen in E.T.A. Hoffmanns Lebens-Ansichten des Katers Murr und Meister Floh

Jörg Petzel (Berlin): Antijüdische Affekte oder vermeintlicher Antijudaismus in E.T.A. Hoffmanns späten Almanach-Erzählungen

Claudia Albert (Berlin): Von der Brambilla zur Branzilla. Kunst und Künste in kleinen wie großen italienischen Städten

Gastbeitrag von Frau Dr. Tiziana Corda, Berlin

Mehr zur E.T.A. Hoffmann-Rezeption in Italien