Gastbeitrag von Iliana Eldarova (Universität Sofia) und Iliya Tochev (Universität Plovdiv)

2019 ist das 200. Jubiläumsjahr der Entstehung einer der markantesten literarischen Figuren, die von der stark kreativen Phantasie des deutschen Romantikers E.T.A. Hoffmann geschaffen wurde – im Jahr 1819 erschien das Kunstmärchen Klein Zaches genannt Zinnober. Wie kann der „kaum zwei Spannen“ hohe, missgestaltete Zaches aus Hoffmanns Novelle den Blick vieler Forscher und Künstler heute noch auf sich lenken? Weshalb ist das Bild von Zinnober – das Bild des Betrügers, der auf eine wundersame Weise durch die Zuschreibung fremder Verdienste auf sich und seiner eigenen Fehler auf die anderen im Leben erfolgt – heutzutage so fruchtbar für Diskussionen und Interpretationen?

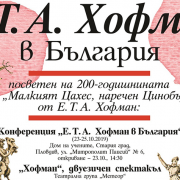

Vom 23. bis 26. Oktober 2019 fand im Haus der Wissenschaftler in der Altstadt Plovdiv das internationale und interdisziplinäre Forum „E.T.A. Hoffmann in Bulgarien“ statt. Das Ereignis war dem 200. Jahrestag der Entstehung der Novelle „Klein Zaches genannt Zinnober“ gewidmet. Im Laufe der Diskussion wurde nach und nach deutlich, wie und warum dieses Werk in Bulgarien eine besonders aktive Rezeption erfährt. Neben wissenschaftlichen Vorträgen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedener Universitäten standen auch kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm – eine Theaterinszenierung, eine Filmvorführung und eine Ausstellung. Ganz im Geiste Hoffmanns wurden die einzelnen Sitzungen der Konferenz als Vigilien bezeichnet – eine Anspielung auf die Novelle Der goldene Topf, und das Programm selbst folgte seiner eigenen „Fabel“.

Initiator und Organisator des Projektes ist der Lehrstuhl für Literaturgeschichte und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Plovdiv „Paisii Hilendarski“. Weitere Organisatoren sind die E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft – Bamberg, Deutschland; der Bulgarische Wissenschaftlerverband (Union of Scientists in Bulgaria, Zweigstelle Plovdiv) und die Nationalbibliothek „Ivan Vasov“ – Plovdiv, Bulgarien. Partner des Projektes sind das E.T.A. Hoffmann Portal und -Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin, die Staatsbibliothek Bamberg, der Lehrstuhl für Theaterwissenschaft an der Nationalakademie für Theater- und Filmkunst „Krastjo Sarafow“ sowie der Nationalverlag „Az-buki“. Das Projekt fand statt auch dank der Unterstützung der Stadt Plovdiv, des Goethe-Instituts Bulgarien und des Nationalen Wissenschaftsfonds des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft. Das Forum „E.T.A. Hoffmann in Bulgarien“ war Teil des Programms Plovdiv 2019 – Europäische Kulturhauptstadt.

Eröffnung

Die Konferenz wurde im Haus der Wissenschaftler eröffnet. Grußworte sprachen Dr. Mariana Tcholakova (Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Plovdiv), Dr. Christina Schmitz (Projektleitung des E.T.A. Hoffmann Portals, Staatsbibliothek zu Berlin), Prof. Dr. Nevena Mileva (Vize-Rektorin der Universität Plovdiv „Paisii Hilendarski“) und Dimitar Minev (Direktor der Nationalbibliothek „Ivan Vasov“, Plovdiv). Ein Grußwort von Prof. Dr. Bettina Wagner (Präsidentin der E.T.A. Hoffmann Gesellschaft und Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg) wurde vorgelesen.

Erste Vigilie

Eröffnet wurde die Konferenz mit einem Vortrag von Prof. Dr. Bernhard Schemmel (Geschäftsführer der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft), den der Promovend Iliya Tochev (Universität Plovdiv) in bulgarischer Übersetzung vortrug. In seinem Beitrag Das Zauberspiel „Klein Zaches“ nach E.T.A. Hoffmann konzentriert sich Prof. Dr. Schemmel auf das bisher unbekannte Zauberspiel für Kinder Klein Zaches von K. Thalburg und weist „auf die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen Hoffmanns Werk und der späteren Interpretation“ hin. Darauf folgte Prof. Dr. Anna Topaldjikova (Nationalakademie für Theater und Film „Krastyo Sarafow“) mit ihrem Beitrag zum Thema Hoffmann’s Phantastic visions – provocation to the contemporary dramaturgy and theatre. Aus der Perspektive der Theaterwissenschaft näherte sich die Autorin der doppelten Natur von Hoffmanns´ Leben und fokussiert im Text auf jene Motive, die dramaturgisch und theatralisch umgesetzt wurden. Der Beitrag von Prof. Dr. Cleo Protohristova (Universität Plovdiv), Temporal Designations in E. T. A. Hoffmann’s Works – Idiosyncrasies and Subversion, legte den Fokus auf die Funktion der Zeitangaben in Hoffmanns Werk und auf seine Neigung, die Handlung mit bestimmten Feiertagen und Tagesstunden zu verknüpfen. Dabei bot sie eine Hypothese für die Rationalisierung dieser „künstlerischen Launen“ durch systematische Kontextualisierungen. Assoc. Prof. Dr. Dimitar Kambourov (Universität Sofia) zeigte in seinem Vortrag E. T. Amadeus Between Bonaparte, Beethoven, and Cinnabar: Romantic Revolution, Collective Psychosis, Popular Culture, and Democratic Discrimination eine andere Perspektive auf Hoffmanns Werk und zog Parallelen zwischen dem Autor und seinem Protagonisten, wobei er Impulse zum Konflikt zwischen Biographie, Normativität, Kreativität und Skeptizismus setzte und von einem „suiziden Modernismus“ sprach, der eine Alternative zu den „Klassikern“ (Beethoven, Tchaikovsky, Delibes, etc.) und zur Dunkelheit (E.T.A. Hoffmann selbst) biete.

Während der Diskussion wurde mehrfach deutlich, wie unterschiedlich die Interpretationen und Thesen zu Hoffmann und seinem Werk sein können: Ob die romantische Ironie dabei helfen könnte, der behaupteten (klein)bürgerlichen Weltanschauung zu entgehen; inwieweit Hoffmann tatsächlich in der Lage war, eine solche Ironie zu manifestieren; ob er ein versierter und vollwertiger Autor war, der Künstler und Wissenschaftler heute immer noch inspiriert, oder im Gegenteil – ob das Interesse an ihm und die zahlreichen Versuche zu neuen Interpretationen genau ein Ergebnis davon sind, dass es sich um ein potenzielles Talent handelt, das sich nicht völlig entfalten konnte, und um einen Schriftsteller, dessen Werk einer Fortsetzung bedarf? Diese und andere während der Diskussion aufgeworfenen Fragen beschäftigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums „E.T.A. Hoffmann in Bulgarien“ auch nach der ersten Vigilie.

Am Abend führte die unabhängige Theatergruppe Metheor unter Leitung der Regisseurin Ani Vasseva das zweisprachige Stück Hoffmann im Theatersaal der Universität Plovdiv auf. Die Schauspieler Leonid Yovchev und Stefan Milkov präsentierten darin eine künstlerische Interpretation von Hoffmanns Leben und Werk, indem sie das Publikum in die für Hoffmann typischen Gefühle von Albtraum, Angst und Unruhe versetzten.

Zweite Vigilie

Der zweite Konferenztag begann mit Assoc. Prof. Dr. Darin Tenev (Universität Sofia) und seinem Vortrag Hoffmann and the Cats of Deconstruction, in welchem er die Rezeption Hoffmanns in Frankreich durch verschiedene Essays von Sarah Kofman untersuchte, unter anderem am Beispiel ihrer Interpretation des Kater Murr. Tenev beleuchtete auch neue Diskurse aus den „Animal Studies“ und untersuchte dabei die Klassifikationsspezifika des Doppelgängerbildes. Dr. Mladen Vlashki (Universität Plovdiv) bot in seinem Vortrag E.T.A Hoffmann, Gogol und Kafka in Prag – Anna Seghers literarische Antwort auf einige politische Fragen eine Analyse von Anna Seghers´ Erzählung Die Reisebegegnung (1972), in der sich die drei Autoren kurz nach dem Ersten Weltkrieg in einem Prager Café treffen und über ihre Werke diskutieren. Dabei wurden die Reflexionen der Autorin über die politische Dynamik in Europa, die die Theorien des Realismus in der Literatur des Kalten Krieges beeinflussen, untersucht. In ihrem Beitrag zum Thema Hoffmann, Desire and The Possibility of Impossible unternahm Dr. Ani Vasseva (Metheor; NBU) den Versuch, Zaches mit den Figuren Anselmus (Der goldene Topf), Nathanael (Der Sandmann) und Balthazar (Klein Zaches) zu vergleichen. Dabei warf sie die Frage auf, ob Zaches nicht die Mängel anderer widerspiegele – in diesem Fall könne sein Bild als Satire gegen die Massenpsychose interpretiert werden. In der Folgediskussion wurden unter anderem verschiedene Überlegungen zur Bedeutung der Übersetzung der Werke Hoffmanns ins Bulgarische und ihren Einfluss auf die Rezeption erörtert.

Dritte Vigilie

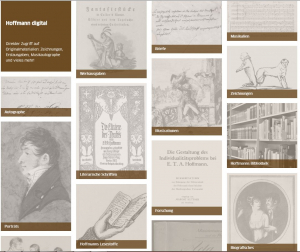

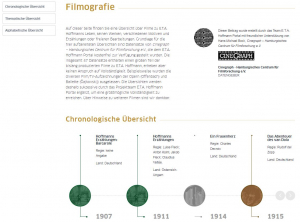

Assoc. Prof. Dr. Ognyan Kovachev (Universität Sofia) präsentierte in seinem Vortrag The Anxiety of Kinship: E. T. A. Hoffmann and the British Literary Gothic Context einen Vergleich zwischen dem Roman Die Elixiere des Teufels und der 1796 veröffentlichten Gothic Novel Der Mönch von Matthew Gregory Lewis, und somit zwischen der Romantik und der Britischen Neugotik. Er zog zur Diskussion englische und bulgarische Übersetzungen sowie die Verfilmung Die Elixire (1976) heran. Assoc. Prof. Dr. Boris Minkov sprach über Die Rezeption des Romans „Die Elixiere des Teufels“ in der Übersetzung von Panajot Tschinkov von 1929. Seiner Ansicht nach schaffe die bulgarische Übersetzung ein Bild des Werkes, das auf das Modell der Gothic Novel zurückgeführt werden kann – ein von Hoffmann parodiertes Modell. In seinem Beitrag zeigte er, dass Hoffmanns feste Kategorisierung als „Schwarzromantiker“ im bulgarischen Kulturraum bereits vor 1944 geschehen ist. Nach der Diskussion stellte Dr. Christina Schmitz in ihrem Vortrag Eine ganze E.T.A. Hoffmann-Welt an der Staatsbibliothek zu Berlin das Webportal und E.T.A. Hoffmann-Archiv der Staatsbibliothek vor.

Vierte Vigilie

Im Vortrag Die Retrotopie als ideologisches Instrument der deutschen Romantik in Е.Т.А. Hoffmanns „Klein Zaches, genannt Zinnober“ analysierte Assoc. Prof. Dr. Maria Endreva (Universität Sofia) das Verhältnis von Ideologie und Utopie, Konservatismus und Marxismus. Sie stellt die These auf, dass unsere Zeit wie die Romantik dazu neigt, der Realität durch Verwendung irrationaler Ideen und Praktiken auszuweichen. Assoc. Prof. Vitana Kostadinova (Universität Plovdiv) konzentrierte sich in ihrem Vortrag Literary Parallels: E.T.A. Hoffmann and the English Romantics auf die literarischen Parallelen zwischen Hoffmann (Der Sandmann) und den englischen Romantikern Coleridge (The Rime of the Ancient Mariner) und Mary Shelley (Frankenstein) sowie der gelegentlichen Referenz zu Byron.

Ausstellung

Am Nachmittag wurde in der Nationalbibliothek „Ivan Vazov“ die Ausstellung E.T.A. Hoffmann in Bulgarien eröffnet. Die Kuratorinnen Assoc. Prof. Dr. Svetla Cherpokova (Universität Plovdiv) und Promotionsstudentin Iliana Eldarova (Universität Sofia) führten in die Ausstellung ein. Zu sehen waren alle bulgarischen Ausgaben von Hoffmanns Werken, von der frühesten bis zur neuesten Ausgabe (Das unbekannte Kind, 2019), sowie Reproduktionen von Autographen und anderen unikalen Materialien aus dem Bestand der Bamberger Staatsbibliothek. Die Objekte wurden speziell für Ausstellungszwecke im Jahr 2005/2006 hergestellt und sind sehr geschickte Kopien von Zeichnungen, aber auch Handschriften, Briefen, der Todesanzeige des Kater Murr sowie wertvollen Erstausgaben literarischer bzw. musikalischer Art. Die Reproduktionen sind in acht Themen aufgeteilt: 1. Porträts E.T.A. Hoffmanns, 2. Lebensstationen Königsberg – Bamberg – Berlin, 3. Musikalien E.T.A. Hoffmanns, 4. Undine, 5. Der Sandmann, 6. Meister Martin der Küfner und seine Gesellen, 7. Fantasiestücke bis Kater Murr, 8. Meister Floh.

Am Ende des zweiten Konferenztages wurde im Kulturhaus „Boris Hristov“ eine Verfilmung des von Zaches inspirierten Theaterstücks Phantastereien des bulgarischen Regisseurs Tedi Moskov gezeigt. Für das Publikum war es besonders interessant, wie die vertrauten Passagen des Romans auf eine neue Weise funktionieren und in einen anderen Kontext gestellt werden. So übte das Stück auch Kritik am sozialistischen Regime, das zur Uraufführung Ende der 1980er Jahre noch an der Macht war. Der Regisseur selbst beteiligte sich in der Diskussion und sprach über die nicht ganz ungefährliche Entstehungsgeschichte seiner Inszenierung.

Fünfte Vigilie

Am letzten Tag der Konferenz – in der fünften Vigilie – erörterte Assist. Prof. Dr. Ivan Popov (Universität Sofia) in seinem Vortrag Der Einfluss der Trivialliteratur aus dem 18. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts auf E.T.A. Hoffmanns Werk an verschiedenen Beispielen (u.a. Elixiere des Teufels), dass das Werk Hoffmanns Züge der Trivialliteratur (v.a. des Schauerromans) trägt, und stellte sich dabei die Frage, wie Hoffmann durch die Mittel der populären Literatur „spezifisch“ romantische Ziele verwirklicht. Assist. Prof. Dr. Elitsa Dubarova („Prof. Dr. Asen Zlatarov“ Universität Burgas) beschäftigte sich in ihrem Beitrag Techniques of awakening. Observations on the narrative and theoretical dimensions of optics in the works of Hoffmann and Musil (“The corner window” and “Binoculars”) mit einem Vergleich zwischen Hoffmanns Erzählung Des Vetters Eckfenster und Robert Musils Essay Triëdere, wobei sie die Texte in den Kontext der technischen Entwicklung einerseits und der ästhetischen Umkehrung andererseits stellte.

Sechste Vigilie

Assist. Prof. Dr. Laska Laskova (Universität Sofia) hob in ihrem Vortrag zum Thema The Golden Pot: A Modern Fairytale of Tenses. Grammar Notes die manchmal übersehene Verbindung zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik hervor. Sie untersuchte die Hypothese, dass sich Differenz und Zwiespaltung im Kunstmärchen Der goldene Topf auf der grammatischen Ebene widerspiegeln und zwar durch den Wechsel zwischen verschiedenen narrativen Systemen. Assoc. Prof. Dr. Svetla Cherpokova (Universität Plovdiv) skizzierte in ihrem Vortrag „Klein Zaches, genannt Zinnober“ – außerliterarische Verwendungen die Theater- und Filminterpretationen von Hoffmanns Werk in Bulgarien zwischen 1989 und 2010, darunter das Stück Phantastereien von Tedi Moskov und der Film Zaches (2010) des bulgarischen Regisseurs Anri Kulev, dessen Vorführung auch Teil des Konferenzprogramms war. Die Autorin beschäftigte sich mit der Frage, warum alle filmischen Bearbeitungen in diesem Zeitraum auf Klein Zaches, genannt Zinnober fußen. Somit wurde ein Überblick über Hoffmanns Rezeption in Bulgarien gegeben – zunächst durch Übersetzungen und später durch Interpretationen im Bereich anderer Künste. Hoffmanns Rezeption in Bulgarien wurde als Teil des Transferprozesses von deutscher Kultur nach Bulgarien angesehen, seine Aktualität wurde auch in politisch-gesellschaftliche Kontexte gestellt.

Siebte Vigilie

In der letzten, siebten Vigilie hatten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gelegenheit, ihre Arbeiten vorzustellen. Die Promotionsstudentin Tanya Bedavadzhieva (Universität Plovdiv) sprach über Alchemie und ihre Verwendung in Hoffmans Texten – Alchemical symbols and motifs in Hoffman’s tales. Der Promotionsstudent Iliya Tochev (Universität Plovdiv) untersuchte in seinem Beitrag Betrachtungen über die Doppelgängerfigur in einigen Werken von Knut Hamsun und E.T.A. Hoffmann durch einen typologischen Vergleich die Motive des Doppelgängers, der Spaltung und Verdoppelung in Hoffmans Sandmann und Knut Hamsuns Roman Mysterien. Schließlich skizzierte die Masterstudentin Elena Mincheva (Universität Plovdiv) in ihrem Beitrag Variations on the Image of Italy in Two Novellas by Е. Т. А. Hoffmann die Karneval- und maskengeprägte Italienvorstellung Hoffmanns in den Novellen Die Abenteuer der Sylvester-Nacht und Prinzessin Brambilla sowie die Rolle des mythologischen Landes Udargarten.

„Zaches heute?“

Es folgte eine Diskussion unter Beteiligung von Studierenden der Universität Plovdiv zu Hoffmanns kontroversem Leben und Werk sowie zu aktuellen Formen der Rezeption. Zum Abschluss der dreitägigen Vigilien wurde Anri Kulevs Film Zaches, die neueste Interpretation der Novelle (2010), im Haus der Kultur „Boris Hristov“ vorgeführt. Dazu sprach der Regisseur einführende Worte und stellte sich anschließend den Fragen des Publikums.

Die zahlreichen Interpretationen, die im Rahmen der Konferenz beleuchtet wurden, sind ein Beleg dafür, dass die Figur des „Klein Zaches“ bis heute relevant ist und wiederkehrende, aber auch neue, konkretere inhaltgebende Beispiele für seine Präsenz zu beobachten sind. Das macht ihn zweifellos zu einem der ewigen Bilder in der Weltliteratur.

Initiator und Organisator des Projektes ist der Lehrstuhl für Literaturgeschichte und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Plovdiv „Paisii Hilendarski“. Weitere Organisatoren sind die E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft – Bamberg, Deutschland; der Bulgarische Wissenschaftlerverband (Union of Scientists in Bulgaria, Zweigstelle Plovdiv), die Nationalbibliothek „Ivan Vasov“ – Plovdiv, Bulgarien. Partner des Projektes sind das E.T.A.-Hoffmann-Portal und E.T.A.-Hoffmann-Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin, die Staatsbibliothek Bamberg, der Lehrstuhl für Theaterwissenschaft an der Nationalakademie für Theater- und Filmkunst „Krastjo Sarafow“, der Nationalverlag „Az-buki“. Das Projekt findet statt auch dank der Unterstützung der Stadt Plovdiv, des Goethe-Instituts Bulgarien und des Nationalen Wissenschaftsfonds des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft. Das Forum „E.T.A. Hoffmann in Bulgarien“ fand im Rahmen des Programms Plovdiv 2019 – Europäische Kulturhauptstadt.

![Anonymus: Schwester Monika erzählt und erfährt: eine erotisch-psychisch-physisch-philantropisch-philantropinische Urkunde des säkularisierten Klosters X. in S... [Posen]: [Kühn] 1815. Wienbibliothek im Rathaus: Secr-A 108. Anonymus: Schwester Monika erzählt und erfährt: eine erotisch-psychisch-physisch-philantropisch-philantropinische Urkunde des säkularisierten Klosters X. in S... [Posen]: [Kühn] 1815. Wienbibliothek im Rathaus: Secr-A 108.](http://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/wp-content/uploads/04_Schwester_Monika-204x300.jpg)

Jochen Quast

Jochen Quast

Chamisso-Museum

Chamisso-Museum Universal History Images / UIG.

Universal History Images / UIG.